みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

坂ダッシュをしましょう!

陸上経験なし、運動歴もほとんどない(元帰宅部)の僕でも坂ダッシュを行うことで走力が格段に上がりました。

自分の経験を交えつつ、坂ダッシュについての持論を紹介します。

実際の検証レース動画は目次の「坂ダッシュの効果とその限界」をご覧ください。

坂ダッシュとは(峠走、坂道ダッシュ)

※200mや400mなど距離にこだわりはありません。最初は100mから初めて徐々に距離を伸ばすことで坂ダッシュにバリエーションを付けることが可能なので※

坂ダッシュではどれくらいの斜度・勾配が適当か?

ご自身の練習環境に合わせる。特にこだわる必要はないと思います(というかこだわれない)。緩い坂であれば、スピードを上げる、下り区間を駆け足で下る、走る距離を伸ばすなど、工夫次第で強度や効果はコントロール可能です。

ちなみに僕の愛用している坂は平均勾配9%、距離210m、二車線の直線基調、見通しが良好な坂道です。

坂ダッシュの注意点

対向車や自転車、通行人に注意する!

出来るだけ見通しの良い坂がおすすめですが、カーブなどがある場合、常に上記だけは気を配ることが重要です!

少しでも暗くなってきたら、ライトや反射板を付けましょう!僕は自転車のLEDライト(点滅タイプ)を手に持って走っています。通常のナイトランニングでも手に持って走っています。

これはロードバイクからママチャリまで取り付け可能なので1台あればかなり重宝します(あと安いけど頑丈笑)。※台座はそれぞれ必要ですが※

もしくはランニング専用のLEDライトもあり!

※対向車や人に注意するのは当たり前ですが、この当たり前が重要です※

最高の練習環境を作るために

これはとても効果的です。

坂道を全力でダッシュしている人とすれ違ったところを想像してください。

ある意味、不審者です笑。

よって、僕は下り区間(ジョギング区間)で出会う人に出来るだけ挨拶しています。

そのおかげで声をかけてくれる地元のかたやロードバイク乗りのかたと仲良くなり、楽しく練習できています。

みんな坂ダッシャー(坂道を全力で走る人)には興味津々なので、気持ち良く応じてくれます。

挨拶は勇気がいりますが、挨拶して嫌な思いする人は少ないので、積極的にすることをおすすめします。

時どき、長時間立ち話してしまうこともありますが笑。

坂ダッシュの考え方(メリット・デメリット)

坂ダッシュのメリット

・短時間で高い効果を得られる(時間対効果抜群)

・心肺機能に強い刺激が入り、心肺機能向上

・大殿筋やハムストリングスなどの大きな筋肉が使え、筋力向上

・ランニングフォームが改善され、大きなフォームになる(普段使用していない神経系や筋肉にも刺激が入る)

怪我のリスクが少ない(坂ダッシュのメリットその1)

このメリットについて疑問を抱いたかたも多くいらっしゃると思うので、解説します。※動画のコメント欄より素朴な疑問をお尋ねいただきありがとうございます※

ちなみに僕は坂ダッシュで怪我をしたことは一度もありません。

以下はあくまで持論ですので、その点ご理解ご了承ください。

ダッシュには2種類ある

・長距離選手のダッシュ

上記の違いは使う筋肉と走り方(と僕は考えています)。

上半身もフルに活用し、地面を叩き、床反力を最大限に高め、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)などの比較的小さな筋肉もフルに動員しながら、スピードを最大化し、力で押し切るイメージ。どっちかというとピッチ走法に近い。

上半身をリラックスし、地面を叩きつけるのではなく、あくまで重心移動により、大殿筋やハムストリング、大腿四頭筋などの比較的大きな筋肉を主に動員し、足の運びを意識することで、大きなフォームで走り切るイメージです。どっちかというとストライド走法に近い。

みなさんが想像されるのは短距離選手の思いっきり地面を叩くダッシュだと思います。

これは想像したらわかる通り、アスファルトで行うとかなり怪我のリスクを伴います。なので、このようなハードな練習は衝撃を幾分か和らげるトラック(タータン)などで実施されることがほとんどです。

たとえトラックなどで実施しても、ふくらはぎなどの小さな筋肉を酷使するとアキレス腱を痛めたり、ふくらはぎの故障に繋がります。

大殿筋やハムストリングスなどの大きな筋肉のほうが、ダメージが分散するのか負荷に対しての耐久力が高いように感じます(あくまで個人的感想)。なので、長距離の練習では大きな筋肉を意識的に動員することで怪我のリスクを下げられると感じています。※あくまで大きな筋肉と小さな筋肉を比較したときの感想です。

長距離選手のダッシュは地面を叩くのではなく、上半身をリラックスさせ重心移動を意識するので、短距離選手のダッシュに比べスピードは遅くなりますが、その分怪我のリスクも少なくなると考えます。

また、坂道は傾斜がついているので、より一層スピードが出づらく、腸腰筋・大殿筋・ハムストなどの大きな筋肉を意識できる(ふくらはぎなどの小さい筋肉を使いづらい)ため、怪我しづらいとも考えます。

短時間で高い効果を得られる (坂ダッシュのメリットその2)

30分もあれば完了するメニューなので、短時間でサクッと実施出来、尚且つ大きな効果が期待できるのが大きなメリットです。

時間対効果は抜群です!

しかも、高強度トレーニングなので実施すればするだけ、確実に走力はアップします。

フルタイムで働いている以上、いかに効率的にトレーニングをこなす(どうすれば短時間で最大の効果を得られるか)かという観点でメニューを構成しています。

そんな自分にはピッタリのトレーニングなのです。

心肺機能に強い刺激が入り、心肺機能向上 (坂ダッシュのメリットその3)

人生で一度は階段をダッシュしたことがあると思います。

かなりしんどいですよね。

まさにあのような「ゼエハア」することで、心臓と肺に強い刺激が入り、これを繰り返すことで、心肺は強くなります。

心肺の強さは心拍数によってある程度数値化出来るので、坂ダッシュのタイムと安静時心拍数を継続的に記録することで自身の成長を客観的に把握することも可能です。

レース前の刺激入れや怪我からの復帰後の練習としてはおすすめです。

足の筋肉に刺激を入れるというより、心臓と肺に刺激を入れるという観点で実施することが重要だと思います。※足の筋肉に刺激を入れようと地面を力まかせで蹴ると怪我のリスクが高まります。

心臓(血管を含む)や肺(横隔膜や呼吸補助筋)も筋肉なので、体の内側の筋肉にも刺激を入れることで過去の筋肉の記憶(マッスルメモリー)を呼び起こすきっかけになると僕は考えています。

大殿筋やハムストリングスなどの大きな筋肉が使え、筋力向上 (坂ダッシュのメリットその4)

坂を駆けあがるには、平地で使用する筋肉とやや違う筋肉を使用します。

平地では大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)が威力を発揮しますが、坂では基本的に体を前上方に押し上げるために大殿筋やハムストリングスを活用します。

ランニングではこの大殿筋やハムストリングをうまく使うことが重要だと言われています。

その理由として接地から地面を蹴りだす際(股関節伸展)に威力を発揮する筋肉だからです。

平地でダッシュをするとどうしても小さな筋肉である下腿三頭筋(ふくらはぎ)の筋肉を使用しがちですが(※詳しくは下記参照)、坂道では重力に逆らわないといけないので、大きな負荷がかかり、大殿筋やハムストリングスの筋力アップにも効果的だと思います。

ランニングフォームが改善され、大きなフォームになる (坂ダッシュのメリットその5)

平地でダッシュするとどうしても地面を叩き、足首で地面を掻くことで、ふくらはぎ(下腿三頭筋)を酷使しやすくなります。

坂道ではこのふくらはぎで地面を掻く動作を少なく出来る実感があります(もちろんふくらはぎを使わない意識もしていますが)。

ふくらはぎで地面を掻くとどうしてもストライドが減少し、比較的小さな筋肉なので、すぐに疲労し、長い時間運動を継続できなくなります。

よってふくらはぎをメインとしたピッチ走法は理論的には長時間の運動には向いていないため、大きな筋肉(大殿筋、ハムストリング)を使用する意識付けは重要だと感じています。

特に僕を含め陸上未経験の素人はふくらはぎ主体のフォームになりがちです(足全体の蹴り上げが少なく膝だけを蹴り上げているような小さなフォーム)。

これは改善したほうが良いと思うので、フォームの矯正という意味でも坂ダッシュがおすすめです。

僕も坂ダッシュをはじめたころはフォームの矯正という意味合いが大きかったです。

さらに坂ダッシュは、ストライドが広がり、ダッシュということで普段より格段とピッチがあがるので、神経系にも良い刺激が入ると考えます。

もちろんこの世の中には例外もいるので、ふくらはぎ主体のピッチ走法が合う人もいます。

特にマラソン中継などを見ていて、女性ランナーはうまくふくらはぎを使用しているランナーが多いと感じました。ここを話すとかなり長くなるので、割愛します(またいつか記事として出したと思います)。

ランニングフォームは骨格や筋肉の付き方など人それぞれなので、一度いろいろ試し、試行錯誤することをおすすめします。

大きな筋肉を使うようになるチューブトレーニング

トレーニングの原則には「意識性の原則」というものがあります。カラダをうまく使うにもこの原則に則ってトレーニングすることが最短でパフォーマンスアップに繋がる秘訣です。

この坂ダッシュトレーニングに意識性の原則を組み込んだ具体例をお伝えします。

それがチューブを用いて、使い筋肉に予め刺激を入れておくというものです。

僕は以下の本と付属するチューブを使い、大臀筋、中殿筋、ハムストリングスなどに予め刺激を入れてから、坂ダッシュをしていた時期がありました。

このチューブを用いた練習方法はプロの自転車選手のアイデアをそのまま拝借したので、自分のカラダや使いたい部位を意識するのにはうってつけです!トレーニングの原則自体をカラダで学ぶという意味においてもおすすめのトレーニング方法です。

付属のゴムチューブがついており、この一冊でカラダを鍛えられます。もちろん、大臀筋、中殿筋、ハムストリングスなどに刺激が入るトレーニング方法も載っています。現在は、100円ショップで同じようなゴムチューブ(ゴムバンド)が売っているので、YOUTUBEの動画と組み合わせれば、低価格でトレーニングを再現できます!

坂ダッシュのデメリット(その他の注意点)

「はあ(怒)」、と思ったとおもいます!

僕が言いたいことは怪我のしにくいダッシュをするということです。

短距離型の地面を叩く走りかたをした場合や足首で地面を思いっきり掻く動作をした場合は怪我のリスクは高まります。

あくまでフォーム改善と心肺機能向上に着目したトレーニングの位置づけがベストだと感じています。

また、体重が重い人は膝や股関節、腰に大きな負荷がかかり怪我の引き金になる場合もあります。

まずは体重を落としてから坂ダッシュをしましょう。はじめは100mなどの短い距離からで全然OK

です!

あと、無理をして怪我をすれば元も子もないので、「違和感を感じたらすぐにやめる」ことは基本方針として押さえておく必要があります。

そして二つ目が

長距離走ではふくらはぎは細ければ細いほどランニング効率が上がり、有利なことが研究で判明しています。

詳しい研究内容は以下で解説しています。

【ランニングフォームの答え】地面を蹴って走ってはいけない本当の理由【マラソンとふくらはぎ】

僕の場合、坂ダッシュを取り入れてすぐはただがむしゃらに駆け上がっていたので、ふくらはぎも酷使していました。そのためか、ふくらはぎが太くなってしまったという悲しい経緯があります。

ここに関しては対処法を深ぼっているので、気になる方は以下をチェックしてみてください。

【ふくらはぎが太いを解決!】どうすればランニング効率を高められるのか?【おすすめランニングアイテムカーフスリーブ】

僕の坂ダッシュ遍歴

Free-Photos / Pixabay

ゼロの状態(いやマイナス?の状態)から走り始めて4年~5年目くらいです。

スピード練習(坂ダッシュ)は2年目から始めました。

つまり坂ダッシュをはじめて3~4年目くらいです。

週に1回程度は坂ダッシュを取り入れようとトレーニングメニューを組んでいます。

現在はトラックでのインターバル(1km×6~8)やペース走もしていますが、スピード練習を取り入れた当初は坂ダッシュのみでした。

坂ダッシュを取り入れてから、走力は格段と上がり、10km1:15:11→10km45分切りは1年~1年半くらいで到達可能でした。※もちろんその他の高強度トレーニングやテンポ走も行っていました(メインは週1回の坂ダッシュトレーニング)※

人によれば1年で40分切りを達成する人もいるかもしれません。

僕はそれから半年~1年で10km40:30くらいまで持って行けました。

※体重が重い人は膝や股関節にリスクがあるので注意が必要です※

※10km40分切ることが出来れば、小さい大会では入賞の可能性あり※

坂ダッシュトレーニングを週に1回

これを2年くらい継続すれば10km40分切りの再現性は高いと考えます。

が、しかし、これは「言うは易く行うのは難し」という言葉通り、習慣化をいかにするかがキモです。

こちらのオリジナル電子書籍の中で

僕が何を考え、どう練習を組み立てたのか?

を実体験ベース・心理学ベースでより詳しく深ぼっているので、気になる方は是非、お読みください。

↓オリジナル電子書籍↓

※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※

「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。

↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓

【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド

坂ダッシュの効果とその限界

坂ダッシュの有用性と限界をこの身で感じることとなったのが、2019年堺シティマラソン10kmです。

これがその時のレース動画です。

この大会までの1週間の総練習時間は約30分、総練習距離は約4km。

練習内容は坂ダッシュ200m×10のみ(下りジョグを含め4000m)

マラソン大会の2日前に実施。それ以降は練習一切なし。

ほとんど練習が出来ない状態で挑まざる負えない状況でした。

これはフルタイムで働いている人全員の宿命なので、言い訳には出来ません。

そんな中、どこまで自分の持っているパフォーマンスを引き出せるか?

こうなったら、坂ダッシュの有用性を検証しようと全力で走りました。

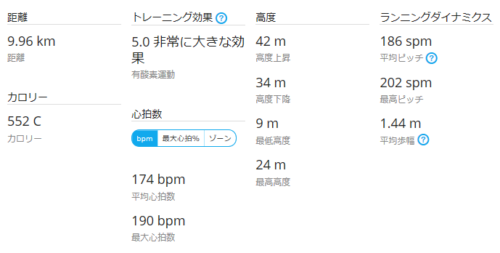

【結果】タイム37:15(手元の時計で)

はじめの5km18:10(3:34-3:41-3:38-3:38-3:39)と思ったより安定した好タイムで走ることが出来ました。

心拍数は平均175bpmと高値を記録、自覚的運動強度(しんどさ)は10段階中7.5くらいで、まずまずと言ったところ。

そして後半

結果は5km19:00(3:55-3:52-3:41-3:52-3:40)

実際の距離が手元の時計で9.96kmとなっていた関係で最後のラップはやや速いタイムが計測されています。

前半5km18:10、後半5km19:00(※合計タイムは37:15なので、誤差が5秒発生しています。ネットタイムとかではないので謎です、、、)

一目瞭然で後半5kmのタイムがガクッと落ちてしまいました。

後半の心拍数は平均173bpmと前半と変わらず高値を記録、自覚的運動強度(しんどさ)は8.5~9くらいで、5km付近の短い登りで一気にしんどくなりました。

前半も後半も心拍数の変動が少なかったことからも、体自体は常に同じ出力(運動強度)だったと思われます。

しかし5km以降ではしんどさが増し、足が重く感じたこと。

足が重く感じた=ピッチが落ちた

5km以降、ピッチの低下が顕著にグラフに表れています。5km以降ブルーが多くなっているのがその証拠です。

-500x228.png)

以上から、5km付近でピッチ数の低下が顕著に表れ、その状態が後半も継続することで、結果的にペース自体も顕著に落ちることが観察されました。

よって、坂ダッシュの効果は5kmを境に頭打ちになる可能性が高いことがわかりました。

※これはあくまで僕の結果です。個人差はかなりあります※

しかし、逆に言えば5km程度ならば週1回の坂ダッシュだけでも高い効果を発揮する可能性があることもわかりました。

本来ならば前半5kmと後半5kmの歩幅の変化も確認したいところですが、データがどこかに行ってしまったので、今回は少し不十分になってしまいました。。※ガーミンコネクトではなぜかラップごとの歩幅が確認できない泣

【ジーンクエスト】スポーツ遺伝子は勝者を決めるか?アスリートの科学【ランニングDNAとは?】

坂ダッシュの考察(僕の場合)

ijmaki / Pixabay

5kmまでは効果的だがそれ以降は顕著なピッチの低下。※運動強度ゾーン5(最高強度)で走った場合

運動強度(心拍数)をコントロールすれば、効果時間や効果距離を伸ばせる可能性もあります。

今回の堺シティマラソンでは運動強度ゾーン5(最高強度)で走り続けたので、5kmで頭打ちになったと言えるかもしれません。

これが心拍数ベースの運動強度ゾーン3(中強度)、ゾーン4(高強度)で走れば、ここまで極端なタイムの下落を回避できた可能性もあります。

個人的な感想としては、坂ダッシュは効果的。

心拍数が落ちなかったことも坂ダッシュの効果だと思います。

心肺に刺激が入ったことで、心臓は10kmまで持ってくれたと実感しました(※心は5kmの坂でボロボロになったので、精神的には心拍数は下がってもおかしくない状況でした)

後半失速したのはしょうがないです。正直、後半はもっと急激に落ちると思っていたので、以外に粘れたな~というのが本音です。ゴールタイムは37:30くらいかなとスタート前は思っていました。

後半の失速の理由としたは走り込み不足とメンタルの弱さ(高強度な運動を維持するのとは別ものです)。

「しっかりと練習できた」という自信が欲しかった。。

マラソンはメンタルスポーツだとやっていて思うので、「行けそうな気持ち」を作ることは自己ベストを出すために必要だと実感しました。

練習は心の強さ(心の余裕)を支えてくれるので、走り込みが出来ている人は雰囲気が違います。

僕のようにスタートの後方にいる時点で察しがつきますよね(泣)

また、距離を走ればおのずと後半のピッチ数の低下を防ぐことができます(長時間の疲労に身体が慣れるため)。これだけは短時間・高強度トレーニングで再現が難しいかな。。。

週の総走行距離自体を伸ばすのではなく、通常のジョグを3km~5kmとかに減らして、その分週のどこかに15km~20km走を一発ガッツリ入れるみたいな対策が有効かな~

今年の冬は心の強さを手に出来るようなメニューを組み上げたい!

坂ダッシュとフルマラソン

効果は不明。

フルマラソンでどこまで坂ダッシュの効果を享受できるのか、まったくわかりません。

しかし、フルマラソンを走る場合はゾーン3~ゾーン3.5くらいで走ると坂ダッシュの効果を最大限に得られる可能性は高いと思います。

坂ダッシャーの僕が体感的に思うに運動強度が低すぎたり、高すぎたりすると効果が薄いように思われます。※やったことがないので信頼性皆無ですが※

坂ダッシュの疲労とフルマラソンの疲労が少し毛色が違うような感じがするので、坂ダッシュしまくってサブ3を達成とかは再現性が低いような気がします。

坂ダッシュ100本とかは話が違ってきますが笑。

最後に

Toughshirts / Pixabay

サブ3達成には絶対的なスピードを上げる!

僕の目標が「楽しいマラソンをする」というもので、

具体的には、景色を楽しみながら、応援に気持ち良く応えて、笑顔でサブ3を達成する。

これがゴールです!

そして全国マラソン行脚できればかなり充実した人生になるかもと思っています。

僕の究極的な目標は「楽しいマラソンをする」

だからこそ、心身ともに余力が必要なのです。

その余力をつくる過程、限界を押し広げていく過程こそがこのハードなランニング

こちらで「痛み耐性」という結構斬新な視点で深ぼっていますので、是非、ご覧ください。

【楽な走り方がダメな科学的理由】おすすめマラソントレーニングはしんどいランニング

これが僕の戦略的なマラソンの楽しみ方です。

長くなりましたが、お読みくださりありがとうございました。

一緒にマラソンを楽しみましょう!

コメント