みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

1970年代にオカルトブームを巻き起こしたホラー映画の金字塔その名も「エクソシスト」

ハーバード大学のダニエル・リーバーマン博士はこのホラー映画「エクソシスト」と「エクササイズ」を掛けてこう言っています。

私は、運動のことを好んで自慢し、「運動は薬だ」、「老化と死期を遅らせる魔法の薬だ」と繰り返し吹聴する人々のことを”エクサシスト(exercist)”と呼んでいる。

ランニングは素晴らしい!と呪文を唱える「エクサシスト」。何を隠そう僕自身です。

「エクササイズexercise」という良く聞くこの言葉。

みなさんはこの「エクササイズexercise」という英単語が受け身の形、つまり「to be exercised」という表現になったときの意味をご存じでしょうか?

それこそが、なんと「悩まされる、イライラする、何かに不安になる」です。

エクササイズ「運動」という言葉が「運動させられる」という受け身の表現に変わった途端ガラッとネガティブな意味に変わる。

私たち人間は動物。よって運動をして当たり前。誰もかれもがYouTubeやSNSなどで

運動は薬だ!やるべきである!

とエクサシスト的発信をしています。

果たして、それは本当なのか?

ということで、本日はその名も「運動の神話」というハーバード大学生物学教授が書いた本を紐解きながら、ランニングにまつわる考え方を深めていきたいと思います。

このブログを最後まで見れば、ランニングなどの運動は本当に必要なのか?という当たり前すぎて考えてこなかったまさかの前提からスポーツに関する新たなヒントを得られる。

最後にはぶっ飛んだおもしろい知識もご紹介します。是非、最後の最後までお楽しみください。

目次

ハーバード大学教授が教えるジョギングやランニングはするな?

私たちはエクササイズをするように進化してきたわけではない(p12)

こう聞くとみなさんはどう思うでしょうか?

多くの専門家(エクサシスト)が健康のための運動を推奨する。それを聞いて、自分は出来ていないと「悩まされ、イライラし、不安になる」 To be excisedという言葉がピッタリの「運動に取りつかれた」現代人とこの現代社会。

私たちはエクササイズをするように進化してきたわけではない

なぜ博士は現代の常識を真っ向から煽るようなことを言っているのでしょうか?

端的に言えば、ランニングを含む現代のエクササイズは最近の現象だからです。

つまり、狩猟採集民は健康のために何キロも走ったり歩いたりするような者はいない。

現在のエクササイズと昔のエクササイズは全くの別物。

メキシコ北部の山奥で行われる「超」がつく過酷な競技。それが「ララヒッパリ」

これはチーム対抗の距離を競うサッカーのようなスポーツで、果物のオレンジくらいの大きさのボールを蹴りながら130キロ近くも走り続けます。ちなみにこのララヒッパリは女性版もあり、女性でもかなり厳つい距離を走り続けます。

彼ら彼女らのことを「足で走る人」を意味するララムリと呼びます。彼らこそ世界最強の走る民族であるタラウマラ族。

その中でも元チャンピオンランナーであった老人のエルネストは、現代人の我々が健康のためやレースのために週に何回もランニングをすると聞いて、信じられないという面持ちで、こう言います。

必要もないのに、なぜ走ろうなどと思うのか。

もちろん彼らはララヒッパリのためにトレーニングなんてしません。

リーバーマン博士はそこで気づきます。

ちなみになぜララムリの彼らはララヒッパリという競技をしているかと言うと、スピリチュアル・儀式的な側面や一種の賭け事のような機能を果たしているからです。

なんと人類史を俯瞰すれば、健康維持やマラソン大会に向けてのランニングは実は異常なことのようなのです。

これが先程言った

私たちはエクササイズをするように進化してきたわけではない

という言葉の真の意味です。狩猟採集民や古代の人間は好んで体を動かしてはいなかった。

その証拠にかなり面白いことが指摘されています。

ほとんどの狩猟採集民は適度なレベルの身体活動を行っており、その多くは座ったままで行われている。

実際に世界各地の狩猟採集民を対象とした包括的な研究によると、かつての人間の典型的な労働時間は約7時間であり、その多くは軽度の活動に費やされ、活発な活動はせいぜい1時間程度だったということです。

昔の人々や狩猟採集民族は思ったより、ハードには活動していない可能性が高いのです。

ということで本書ではこう指摘されています。

実は以外なことに狩猟採集民の運動量を考慮すると、

ほとんど運動をしない一般の人でも、一日1~2時間歩くだけで、狩猟採集民と同じくらいの身体活動ができることになる。

これはもちろん研究結果、つまり数値上の話で、例外なども数多く存在します。実際に男性のララムリ「足で走る人」たちは一日平均16キロも歩いたりします。

が、しかし、結局、何が言いたいかと言うと、狩猟採集民の行動こそが進化的に「正常」なのだと仮定した場合、実は意外とそこまでの運動量や運動の質が求められていないようなのです。これがこの本のタイトルにある人間は動かなければならない動物という「運動の神話」のひとつです。

もしかすると何時間もジョギングやランニングする必要は実はないのかもしれません。

というのも、ここにも理由があって毎日消費するエネルギーの3分の2近く、数値にすると約63%が、安静時の代謝に費やされているのです。特に人間にはエネルギーをバンバン使う「脳」が存在しています。よって、一見、何もしないことが実は思いのほかエネルギーを消費しているという事実。

だからこそ、人間は極力不用意な運動をしないように戦略的に進化してきたのかもしれない。先程の指摘、一日1~2時間歩くだけで、狩猟採集民と同じくらいの身体活動ができる。言葉を換えると人間は他の哺乳類と比べて特に運動を嫌うように進化してきた可能性がある。

僕のように「ランニングは素晴らしい!」と声高に叫ぶ運動に取りつかれた「エクサシスト」に対する中々強烈な指摘です。

「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」

※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※

「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。

↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓

【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド

↓私の思い↓

人間が走って出せる最高速度はカバやサイと同じ

そしてこのカバやサイ。彼らは動物の中でも俊敏性に欠けた遅く走る部類です。

人間は足が遅い!

この問いの究極的な答えはズバリ、こうです。

二本の脚で走っているから。

普通の陸上で生活している四足動物は当たり前ですが、四本の足で地面を蹴れます。

この事実が一体、何を意味しているのか?というとそれが「パワー」です。哺乳類の大半は四本の足で地面にパワーを伝えることができる。しかし、人間はそのパワーを伝える足が二本しかない。パワーの弱さはスピードの遅さにつながります。

よって、博士はこう指摘します。

私の四気筒エンジン車が、V型八気筒エンジンを備えたフェラーリの半分の速度しか出せないように、二本脚の人間は同じサイズの四本脚の動物の半分の速度でしか走れない。

このように二本足と四本足という物理的な制約により人間は足が遅くならざるを得ないのです。

では、そんな人間でも速く走れる方法はないのか?

ハーバード大学教授がおすすめマラソントレーニング方法

博士がおすすめするマラソントレーニングはHIIT(ヒット)、日本語で高強度インターバルトレーニング。博士はこのHIITのすごさを猛烈に力説します。

HIITの良さを一言で表すと

持久力を犠牲にせずに瞬発力を上げることが出来る万能トレーニング

以下はすべて研究ベースです。元論文は適宜貼っておきますので、生粋のエクサシストのみなさんは是非ご覧ください。

★本書に載っていたHIIT(高強度インターバルトレーニング)に関する研究⑦★

Strength and skeletal muscle adaptations in heavy-resistance-trained women after detraining and retraining

Skeletal muscle adaptations during early phase of heavy-resistance training in men and women

Changes in muscle morphology, electromyographic activity, and force production characteristics during progressive strength training in young and older men

上記3つの研究はHIITについての関連文献として載っていましたが、ヘビーレジスタンストレーニングやストレングストレーニングって筋トレじゃない!?というツッコミができるので、あまり読んでいません笑(すみません)。が、しかし、このよう筋トレの研究は主に男性が研究対象ですが、上記は女性を対象にしていたりするので、中々良さげな研究ではあります。ちなみに脚の筋トレの効果を比較した研究たちなのでランナーにも有益?

週に二回のHIITを続けていると、神経の刺激を受けたときに同時に収縮する筋線維の数が増えることもあり、大きな力を素早く生み出す筋肉の能力が徐々に向上します。

さらにHIITは、速筋線維を増やすように体を刺激することはできませんが、すでにある筋線維を太くするため、強い力が出せるようになり、結果、走る速さが向上。

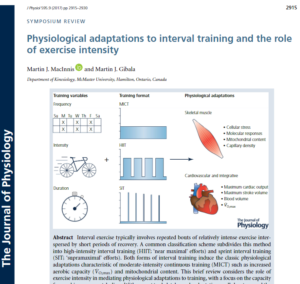

Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity

HIITがもたらす効能をミトコンドリアなどの観点からまとめた素晴らしい論文。この論文を読む限り、インターバルトレーニングはHIITよりSIT(スプリントインターバルトレーニング)の方がかなり有効そう。SITはめっちゃ万能。関係ありませんが、本来のタバタトレーニングはHIITではなくSITに近いトレーニングという位置づけで一般向けに説明したほうが良さげだとこの論文を読んで僕は思いました。

↓タバタトレーニングを論文ベースで解説↓

【マラソン練習にも使えるランニングを使ったHIIT】1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始めるタバタトレーニング

加えて、このHIITには、線維をわずかに伸長させることによって収縮速度を上げたり、収縮する筋肉における筋線維の割合を増やして力を高めたりする効果もあります。

Intrinsic activation of human motoneurons: reduction of motor unit recruitment thresholds by repeated contractions

かなり専門的な研究ですが、この研究が言いたいことは、筋肉(前脛骨筋とヒラメ筋)の収縮の間隔が短ければ短いほど、筋肉が良い感じに収縮するということ。つまり、HIITなど素早く下肢を動かすトレーニングは筋肉を良い感じに動かせる可能性がある、筋肉を動員できる(と博士は考えたので、この文献を出した?)。warm-upというフレーズが重要っぽいですが、どうしても一般的なウォームアップが頭にちらつき、いまいちピンとこない人はFig1(図1)を見れば視覚的にわかります。RESULTS(結果)のEffect of repeated motor unit recruitment (warm-up)に載っています。

Fascicle length of leg muscles is greater in sprinters than distance runners

筆頭著者が日本人(ABE, TAKASHI)の研究。スプリンターと長距離ランナーの腓腹筋の長さやpennation angle(羽状角)などの解剖学的特徴を明らかにした研究。ざっくり言うとスプリンターの方がふくらはぎの筋肉は大きいよねっていうこと。長距離ランナーは羽状角の角度が広いらしい。う~ん、マニアック!!

↓羽状角などのアスリートの解剖学的知識はこちらの本が超おすすめ(筑波大学)↓

アスリートのための解剖学 トレーニングの効果を最大化する身体の科学

定期的にHIITを行うことで得られる効果には、筋肉に対する効果以上のものがあり、たとえば、心臓の筋肉、心室を大きくより弾力的にして、血液を効率よく送り出せるようにすることができたりもします。

さらには、毛細血管の数や筋肉内のミトコンドリアの数を増やして、より多くのエネルギーを供給できるようになったりもします。

Effects of strength training on muscle fiber types and size; consequences for athletes training for high-intensity sport

運動(特に筋トレ)を指導する専門家は必読!高強度のスポーツをする人のための筋トレの考え方や問題点など包括的、かつ詳細にレビューされている超有益な論文。要約の部分の個人個人のアスリートにとって、筋トレにどれくらいの時間と労力を割けば良いかという難問に対しての指摘はめっちゃ有益!筋肥大するタイプか筋肥大しないタイプかで見分けたら良いらしい。聞けば当たり前ですが、しっかりと論文で指摘されているという事実が自分自身や人を納得させるには重要です。だって感想ではないのだから!

他には血圧を下げ、心臓病や糖尿病、さらに多くの疾患の予防に役立ったりと、

HIITの効果を研究すればするほど、オリンピック選手だろうが、健康的な体を手に入れるために奮闘している一般の人であろうが、どんなフィットネスのプログラムにもHIITを取り入れるべきであると思われてくる。

と博士は述べています。

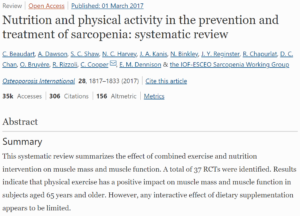

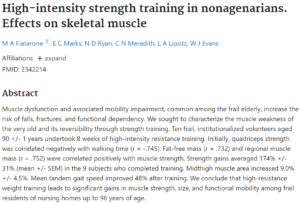

また、年齢が高くなればなるほど、実はウエイトリフティングがおすすめだとも博士は指摘します。

実際に、数多くのランダム化比較試験での報告から、負担をかけない中強度のウェイトトレーニングを行うことにより、高齢者の筋肉量と筋力が増加し、その結果、通常の身体機能を保ったり、介助を必要とせずに活動したりする能力が向上するとのこと。

またある研究では、87歳から96歳という高齢者でさえ、レジスタンス・トレーニング筋トレを8週間行った結果、筋力の顕著な向上が見られたとの報告もあります。

【テストステロンおすすめ筋トレはこれ!】50歳からの科学的「筋肉トレーニング」若いときとは違う体をどう鍛えるか

あくまでこれらの筋トレは限界を目指すトレーニングではないため、高負荷や過度ながんばりは禁物です。

スポーツについてのおもしろ知識

では、最後にスポーツ関するおもしろい知識を共有して終わりにしたいと思います。

生物学者のデイヴィッド・キャリアー博士たちはこのような面白い仮説を提案しています。

初期の人類が親指を長く、他の指を短く進化させた理由の一つは、殴るのに適したコンパクトな拳を作るためであり、大きな顎と頬骨も同様に、殴打に耐えうるように適応したものである。

という中々ぶっ飛んだ仮説です。

↓実際の論文↓

★デイヴィッド・キャリアー博士たちのぶっ飛んだ面白仮説★

Protective buttressing of the human fist and the evolution of hominin hands

『(殴るときに)人間の拳の保護的バットレッシングと初期人類の手の進化』

Buttressingがキーワード(だと僕は思いました)。殴った時に拳がケガをしにくく、殴りやすいようにしている構造が「Buttressing」っぽいです。日本語でなんて訳せば良いのか不明(拳をつくる際の指を折りたたんだ構造?)。かなりマニアックな解剖学的知識が放り込まれていますが、彼らの言いたいことは、このButtressingによってパンチ力が2倍以上になり、人の手のこのような形は戦闘能力向上を示唆しているということ(これによって部分的に性淘汰が起きた)。補足ですが、出典にはこう書かれています。「これらの仮説は、ジャスト・ソー・ストーリー(検証不能な物語的説明)として激しく真偽を問われている。なぜなら、人間の顔と手は、道具を使ったり、話したり、噛んだりといった他の機能においても選択された結果であるはずだからだ」

↓上記とは別に顔(の骨格)に焦点を当てた論文もあります↓

動物にとって直立して戦うことの利点は、腕を武器や盾として使い、それに最大の力を込めて下向きに打ち下ろせること。

各種の格闘技が大昔から世界各地で人気なのも、もしかする闘争本能とは別のDNAに組み込まれた形態的な適応という視点で説明できるのかもしれません。

↓デイヴィッド・キャリアー博士の話が出ているランニングの面白い逸話↓

【ランニング初心者がマラソンを完走した方法】科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス

【動物園でわかる】野球が楽しめるのは人間だけ

もし動物園に行って、サルがアンダースローの構えを見せたらすぐに逃げましょう!

なぜなら、チンパンジーなどの霊長類は、正確に物を投げようとするときは、アンダースローで投げるからです。

彼らはオーバースローが出来ない!というか、なんとこの世界でオーバースローで素早く狙い通りに投げることができる動物は人間だけ。

つまり野球やキャッチボールが楽しめるのも実は人間だけだったりします。

【ジョギングするな?ランニングするな?】ハーバード大学教授が伝えたい真意

さいごに、実はこの本のもともとのタイトル。それこそ、まさに「Exrcised」つまり、「悩まされる、イライラする、何かに不安になる」です。

と同時に過去形の「(我々はこのように)運動していた」という意味も含意されていると思います。

博士はランニングや運動自体を否定している訳ではありません。従来の健康のための運動やレースのためのランニングという常識を一度疑ってみようと提案しているだけだと思います。

だからこそ、この本の最大の良さは「健康には運動が一番」という現代の当たり前を俯瞰して再定義できる新しい視点を与えてくれているところ。

そしてなぜ僕が高いお金を払ってこのこの本を買ったかというと、めちゃくちゃ多くの研究からエビデンスベースで現象が紐解かれており、今回は割愛しましたが、その他のさまざまな興味深い運動生理学的な視点、解剖学的な視点もふんだんに盛り込まれているからです。

今回はあくまで自分の言葉で簡単にかみ砕き、まとめただけなので、少しでも気になった方は是非、本書をお取り下さい。

書籍版の上巻は意外と薄いですが、内容が濃く、出典も丁寧に訳されており値段以上の価値は確実にある素晴らしい本。世界トップレベルの研究者の膨大な知識を追体験できるのでおすすめ。上巻がよければ、下巻を購入でOK!あとオリジナル版の書影(表紙カバー)もめっちゃシニカルで大好き!

<補足と考察>

狩猟採集民の運動量はエネルギー消費量「カロリー」によって、算出されています(たとえば身体活動レベルを数値化したPAL)。だからこそ「彼らの消費カロリーがそこまで多くない=消費カロリーが少なくてもOK(あまり運動しなくてもOK!)」というロジックだと思いますが、実はそこに大きな落とし穴があります。なんと運動量と消費カロリーはそこまでの相関がないのです。運動したら運動した分だけカロリー消費量が増えるという現在の常識を真っ向から否定する研究結果が近年明らかになってきています(これが本当の運動神話!?)。よって、狩猟採集民の運動量はかなり多いですがそれを把握するツール自体が誤っている。カロリーベースの計算法は恐らく彼らの運動量を正確には捉えていないと僕は考えます。よって、リーバーマン博士の知識量を考えると、意図的に面白い解釈を提示しているように僕は感じました。間違ってもないけど正確でもない絶妙なラインを攻める感じです(これが知識のエンタメ!?知らんけど)。

↓「はあ、何を言ってるんだ!」と思った方はこちらを読んでください。マジでおすすめ!↓

運動しても痩せないのはなぜか 代謝の最新科学が示すそれでも運動すべき理由

【ランニング初心者にもおすすめトレーニング方法】ランニングやマラソンが「より」楽しくなるノウハウ10選

![エクソシスト ディレクターズカット版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41luoQGWY2L._SL160_.jpg)

コメント