みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

目次

ランニングやマラソンが「より」楽しくなるトレーニングノウハウ10選

ここにランニングに関する興味深い研究があります。

それが通称トレッドミル実験。

「トレッドミルで何分走れるかで、その後の人生が予測できる」という本当なのか?と疑ってしまうような面白ランニング実験です。

1940年、ハーバード大学の研究者たちは、健康な若年男性の特徴を探り、人びとがより幸福になり、人生で成功を収める秘訣を探るための研究を行いました。

対象となったのは、130名の同大学2年生たち。

研究者は彼らにトレッドミルで5分間走るように指示し、何分まで持ちこたえられるのか?測定しました。

結果、トレッドミルは意図的にかなりの傾斜と速度に設定されていたたため、学生たちが持ちこたえた平均時間は約4分で、中には1分半しか持たなかった学生もいました。

このトレッドミル実験のねらいは、体格や基礎体力のちがいを考慮したうえで、参加者の「スタミナと意志力の強さ」を測定すること。

そして、この研究のさすがとも言うのが、なんと2年ごとに参加者は追跡調査を受けていたのです。そして最終的に参加者たちが60代になったときにこの研究結果はこう取りまとめられました。

参加者たちが20歳のときにトレッドミル実験で走った分数を見れば、その後における心理学的な適応状態を、驚くほど正確に予測できることがわかった。

また、体格や基礎体力のちがいは「走った分数にも、成人後の心理学的適応にも、ほとんど影響をおよぼさなかった」こともわかりました。これはつまり、トレッドミル実験で長く走った人は、つらいときでも「やるべきことをやろう」とがんばれる人だと言えます。

いろいろなツッコミが想定される実験ではありますが、走るという単純な行為でその人の本来持っているであろう「努力できる能力」を測れるようなのです。しかもその結果が将来の心理学的適応状態を予見する判断材料になる。そして、それは鍛えられた基礎体力というものさしを外したところで語ることができる。

ランニングで予測する未来。

これが体力測定の全く想像していない斜め上の活用方法です。

やり抜く力 GRIT(グリット)人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

アンジェラ・ダックワース(ペンシルベニア大学教授) 著

※コメント※

ハーバード大学が実施した「何分間走れるか」で、その後の人生が予測できるトレッドミル実験(p73~)。この実験の一番のツッコミどころは、「女性が入っていない!」ということ。当時の時代背景(1940年)を考えると、ある意味仕方ないとも思われますが、かなり偏った思想的サンプリングは正直、信頼性が低いと僕は考えます。よって、あくまで面白研究の枠を出ない実験という位置づけがベスト。ちなみに本書ではそんなことは一切触れられていないので、完全に僕の意見です。

本日はそんなランニングにまつわる面白い研究やマラソンに役立つ知識を雑学形式で合計10個ご紹介していきたいと思います。

このブログを最後まで見れば、思わず唸ってしまうランニングの知識や研究を知ることができ、より快適で楽しく走れる。動画の後半は少しマニアックにレースやトレーニングに役立つ視点を提供したつもりです。

これからご紹介する全ての雑学は出典が曖昧なSNSやブログから拾ってきたものではなく、実際の研究者等が書いた書籍から引っ張ってきております。

全ての文献は適宜、紹介していきます。

【ランニング初心者にもおすすめ】ランニングにベストな時間帯

では、ランニング雑学一個目。

教科書的に言えば、実はランニングをするのにベストな時間帯が存在します。それがレイト・アフタヌーン、すなわち、午後3時から6時ぐらいなのです。

なぜこの時間帯がベストとされているのか?

それは筋肉が最も柔らかくなっており、肉離れなどのケガが起こりにくいとされているからです。季節によりやや変動はあると思いますが、是非、この時間帯に体を動かしてみてください。ケガをしにくくなるかもしれません。

ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方

能勢博(信州大学医学部教授) 著

※コメント※

雑学1個目「トレーニングに最適な時間帯」はこの本のp102~。著者は信州大学医学部特任教授。医学博士。1995年信州大学医学部教授、2003年信州大学大学院医学研究科教授を歴任し、10年余りで7000人以上についてインターバル速歩の効果を実証した研究者です。

↓一日一万歩は意味ない!?↓

【1日1万歩は意味ない!?】ウォーキングの科学10歳若返る本当に効果的な歩き方

「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」

※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※

「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。

↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓

【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド

↓私の思い↓

履いてはいけないランニングシューズ

ランニング雑学2個目。

みなさんは子どもが履いてはいけないシューズがあることをご存じでしょうか?

それこそ、スパイクがついたシューズ。

ウエストバージニア大学医学部のマーク・ククゼラ教授はこう指摘します。

粘着力やグリップのあるシューズは、ランニングやプレーの最中に発生する熱が多く、トルクが強くかかるため、捻挫や断裂のリスクが高まる

つまり、小さな子どもにはスパイクのシューズを履いて練習させると不用意なケガに繋がりやすいということ。

小さいうちに英才教育としてスパイクでの練習はやめておきましょう!

ランニング初心者は知るべき!ぴったりフィットのランニングシューズはNG

ランニング雑学3個目。

実は体重が足にかかると、足のアーチ、横アーチと呼ばれる足裏に搭載されている人体のサスペンションシステムが平らになります。

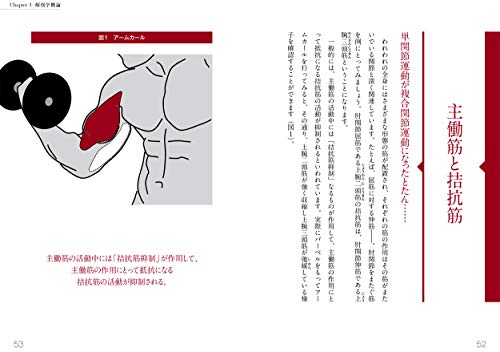

↓筑波大学の准教授が教えるアスリートのための解剖学↓

足のアーチが平になると何が起きるのか?

前足部が指の付け根の部分で約15%広がるとのこと。つまり、小さいなシューズやぴったりシューズは地面に足が着地し、荷重したときに足のバネが広がるスペースがないのです。よって、「ぴったりフィット」はおすすめしないと以下の書籍では語られています。

着地時の足の形状変化から本当に足にフィットするシューズかどうかがわかる。これはなかなか面白い視点です。

外反母趾を治すおすすめ方法

ランニング雑学4個目。

さきほどと同じ書籍からもうひとつ。

みんさんは外反母趾と言う足の親指が人差し指側に「く」の字に曲がる状態・症状をご存じでしょうか?

近年、比較的多くみられる足指の変形のひとつです。

この外反母趾を治すおすすめ製品が存在します。それがコレクト・トウズ(Correct Toes)。

このコレクト・トウズのすごさ。

学生時代本気で走っていた著者はこう言っています。

20年前、私は外反母趾に加えて、足の親指に重度の関節炎を発症した。手術も多少は助けになったが、コレクト・トウズをつけると立ちどころにバランスとストライド効率が改善された。

さらにこうも言っています。

いまでも走るときはコレクト・トウズを装着してサンダルやシューズを履く。この症状はなかなか完治しないためだ。

外反母趾に悩んでいるランナーはランニング時にも装着できるこのような製品を試してみても良いかもしれません。

↓ククゼラ教授も使用している↓

【正規品】コレクトトウズ(Correct Toes)※アマゾンは取り扱いなし※

最高のランニングための科学 ケガしない走り方、歩き方

マーク・ククゼラ(ウエストバージニア大学医学部教授) 著

※コメント※

「子どもにスパイクシューズはNG(p354)」、「ぴったりフィットのシューズはNG(p83)」、「外反母趾矯正のコレクトトウズ(p85)」、最後の雑学「デイリーマイル(p350)」はこの本から。

ランニングダイエットに成功する人しない人

ランニング雑学5個目

事実、ランニングをしている人のなかには「走った後はおなかが空かない」と証言する人が実は多かったりするらしいのです。

僕はお腹が空くので、そんなはずはないと思いますが、このお腹が減らないという現象は思いのほかちゃんと説明が可能とのこと※以下で補足※

実はランニングのような有酸素運動により、胃から分泌される食欲刺激ホルモン「グレリン」が減り、腸管から分泌される食欲抑制ホルモン「ペプチドYY」が増えたという研究報告があるのです。

よって、個人差が大きいと思いますが、この恩恵を受けられる人は効率良く痩せられる。つまり、ダイエット効果を人一倍受けられると考えられます。

ランニングでダイエットを成功したという人の裏には実はこんなカラクリが隠されているかもしれません。

なぜ皇居ランナーの大半は年収700万円以上なのか?

山口拓朗 著

※コメント※

雑学5個目「運動後、お腹が空かない理由」はこの本のp135~から。実際のこの知識は久保田競教授(医学博士、京都大学名誉教授)のインタビューで語られていたため、正直出典が曖昧で「う~ん」という感じなので少し補足します。よって以下の研究はこの本には載っていません。

↓年齢に関わらず、女性は男性よりも多くのグレリン(食欲増進ホルモン)を産生↓

Gender differences in plasma ghrelin and its relations to body composition and bone – an opposite-sex twin study

『血漿中のグレリンと体組成、骨(密度)の関連性から見る男女間の違い―男女の双子研究』

↓有酸素運動によって、グレリンとレプチンの両方の活性が減退し、満腹―空腹の振幅が小さくなる↓

The effect of three-month pre-season preparatory period and short-term exercise on plasma leptin, adiponectin, visfatin, and ghrelin levels in young female handball and basketball players

★グレリン抑制がダイエット成功の鍵仮説★

男女間にグレリンの有意差が存在している最初の研究を考えると、次の研究から判明したトレーニング効能にも自ずと何かしらの男女差が現れ、女性において痩せられる人と痩せられない人が顕著に現れるのも説明できる?やはり、「コレだけで簡単に痩せます」系のダイエット情報はグレリンの抑制度合などの個人差が反映されていると考えると、再現性は低いよねっていう所感。でも、失敗や成功ではなく、ダイエットに挑戦すること自体は素晴らしいと思います!

激しい運動(高強度ランニング)でなぜ痩せるのか?

ランニング雑学6個目。

みなさんは運動をするとなぜ痩せるのか?その面白いメカニズムのひとつをご存じでしょうか?

それがEPOC(excess post-exercise oxygen consumption)という難しい専門用語です。このややこしい英語を日本語にすれば「運動後過剰酸素消費量」

このEPOCという考え方が痩せることに関連しています。

実はこのEPOCはフィットネス分野ではアフターバーン(after burn)と呼ばれている現象をさします。このアフターバーンとは文字通り、ハードに体を動かした後にエネルギーが燃焼され続ける現象のことです。

実はハードな運動後、そのエクササイズ効果が持続しており、運動が終わってもエネルギーが使われ続けているのです。

では、なぜこんな現象が起きるのか?

それはエネルギーを補充する、その補充するためにまた追加でエネルギーが必要になるからです。

具体的にはハードな運動で消費されたクレアチンリン酸を補充するためであったり、乳酸を再びグリコーゲンに合成するためのエネルギーが余計に必要となるから。

つまり、運動中に使用したエネルギーを再補充するために、体はエネルギーの再合成が必要。そしてこのエネルギーの補充、エネルギーの再合成自体にはそれをするためのプラスアルファのエネルギーが必要となる。よって、エネルギーを補充するために運動後より多くの酸素が消費される。これがEPOC、運動後過剰酸素消費量と呼ばれる考え方です。

結局何が言いたいかというと、ガッツリとハードな運動した直後もその効果が持続する。それがアフターバーンと呼ばれ、運動した後の痩せる理由のひとつとして説明できるということです。

1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始める「タバタトレーニング」

田畑泉(立命館大学教授) 著

※コメント※

「痩せるメカニズムEPOC(p142~)」、以下の「運動強度(VO2MAX)と血糖値の関係(p173~p176)」、「高強度トレーニングは週に2回でOK(p199~)」はこの本から。

レース前半に突っ込みすぎるとダメな科学的な理由

ランニング雑学7個目。

カーボローディングやグリコーゲンローディングと呼ばれる糖質を体にため込み最高のパフォーマンスを発揮するための手法。

このエネルギー源となる糖質の使い方は実は運動強度によって左右されます。

立命館大学の田畑泉教授によると

グリコーゲンが枯渇して疲労が起こるのは、運動強度が最大酸素摂取量の70%程度で、運動時間が1時間から2時間程度のローパワーの運動(です)。したがって、それよりも高い強度や低い強度の運動ではグリコーゲンは枯渇しないので、グリコーゲンローディングは必要ありません。

と指摘しており、実際に運動強度が最大酸素摂取量の50~60%の運動を2時間以上行っても、筋肉中のグリコーゲンは枯渇しないことが判明しています。

よって、体はある程度ゆっくりと長い距離を走れるように糖質を上手くセーブできるシステムになっているようです。これはつまり、よくランニングの専門家が指摘する30キロの壁などの原因とされる低血糖状態。

これはレース序盤の運動強度が高くなりすぎることが原因である可能性が高いと考えられます。

なぜなら、田畑教授はこう指摘しているからです。

最大酸素摂取量の70%強度の運動の疲労の原因には血糖値が関係している可能性があります。

もしくはここでは詳しく述べませんが、脂肪燃焼と糖質燃焼の切り替えライン、いわゆる閾値自体が低下し、緩い運動強度でも糖質依存の走りになってしまうなどが考えられます。

↓気になる方はこちらで解説しています↓

【2.5倍アップ】糖質制限ダイエットで脂肪燃焼効率を上げまくるとどうなるのか?【スーパーノヴァ実験と低糖質高脂質の食事】

このような「運動強度と糖質」の視点が前半型か後半型かと言ったマラソンのレース戦略を考える上で重要になってくる気がします。前半にツッコミすぎて足が終わるか終わらないかのギリギリのラインが実は血糖値や最大酸素摂取量から見て取れるかもしれないと考えると、やはり、エリウド・キプチョゲ選手などが使用しているスポーツサイエンスガジェット、血中グルコース管理ツールなどは意義が出てくるのかもしれません。

↓面白スポーツガジェットについてはこちらで深ぼっています↓

【おすすめ!?マラソングッズ】最新のランニングガジェットの最前線

高強度トレーニングは週2回だけでOK

ランニング雑学8個目。

一般に体力向上、特に最大酸素摂取量の向上という観点からは、少なくとも週3回はトレーニングを行わなければならないと言われています。

が、しかし、エドワード・フォックス博士が発表したデータ。そのデータによればトレーニングを週2回行った場合と週5回行った場合とでは差がないという衝撃的な事実が判明しました。

↓エドワード・フォックス博士の研究↓

Frequency and duration of interval training programs and changes in aerobic power

『インターバルトレーニングプログラムの頻度、長さ(間隔)と有酸素パワーの変化』

https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/jappl.1975.38.3.481

論文は要旨だけしか読めませんが、実際のグラフは本書「図3―2」に引用されています。気になる方は本書をお読みください。VO2MAXとそれより低いサブマキシマルVO2MAX(最大下酸素摂取量)向上は「週2回」でも「週4回」でも変化はありませんが、トレーニングの頻度と時間を長くするとサブマキシマル心拍数(最大下心拍数)は有意に低下します。この論文を根拠に(インターバル)トレーニングの頻度は週2回でもOK!本書では「週5回」と記載されていますが、この実験は「週2回」と「週4回」を比較した研究なので、もしかすると違う研究論文かも。が、しかし、著者と結論はたぶん同じ!

そして、もちろん条件があります。それがインターバルトレーニングです。これがある意味、高強度トレーニング信者を説得するデータであり、高強度トレーニングの数を増やす必要がないことを裏付けているのです。

きついトレーニングばかりする必要はない!なぜなら、しんどい高強度トレーニングを週に5回行おうと週に2回行おうと得られるトレーニング効果、最大酸素摂取量向上の数値は同じだから。

このようにデータや研究結果を使うことでケガのリスクを減らし合理的なトレーニングが可能となります。これがいわゆる科学的トレーニングと呼ばれるものです。

デイリーマイルで学習能力アップ

では最後の雑学として「Daily Mile」の話をして終わりたいと思います。

受験や資格試験をがんばっている方は是非、毎日、1マイル約1.6キロをややきつい程度のスピードで走ってみてください。

それはこのデイリーマイルには劇的なフィットネス効果があり、しかもそれだけでなく、このデイリーマイルを取り入れた生徒たちの学習到達度を測定すると、読み、書き、計算の成績が最大で25%高くなっていることが判明したからです。

たった15分程度のランニングで心身共に素晴らしい効果が得られることが研究により判明。よって、実際に海外の学校ではこのデイリーマイルが取り入れられています。

★デイリーマイル補足★

最後の雑学「デイリーマイル」は調べてみるとかなり面白く、デイリーマイルとシャトルランはどちらが効果的か?みたいな研究を発見

Exploring the Acute Effects of the Daily Mile™ vs. Shuttle Runs on Children’s Cognitive and Affective Responses

『子どもたちの認知力と情緒的反応におけるデイリーマイルvsシャトルランの即時的効果の探究』

https://www.mdpi.com/2075-4663/10/10/142

時間が経てばシャトルランのほうが効果的らしいです(おもろ~)。シャトルランを活用したタバタトレーニングもこの切り口で研究したら良さげじゃない!?と言うか、このデイリーマイルThe Daily Mileは“TDM”と省略され、なんとTM(トレードマーク:商標)にまでなっています。サクッといろいろな論文に目を通したのですが、学習効果(認知力等)↑は正直、思ったほどではない感じ(やらないよりはやったほうが絶対良い)。が、しかし、フィジカルやメンタルには超効果的なことが実証されているらしく、研究はその一歩先に進み、学校現場でいかに導入するかという実利的な分野にまで発展しています。

↓教育関係者は調べてみると面白いかもしれません↓

↓英語が苦手(泣)な人でも英語論文を簡単に読む方法↓

↓高強度トレーニングがメンタルに与える素晴らしい研究↓

【ランニングで勉強ができる】効率の良い勉強法と運動脳の作り方

以上、合計10個のランニング雑学をご紹介してきました。今後、トレーニングを行う際や走る際に少しでも参考になれば幸いです。

もちろん全ての情報には一次資料があるので、よければご自身でも一次資料にあたってみてください。

【ランニング初心者がマラソンを完走した方法】科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス

コメント