みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

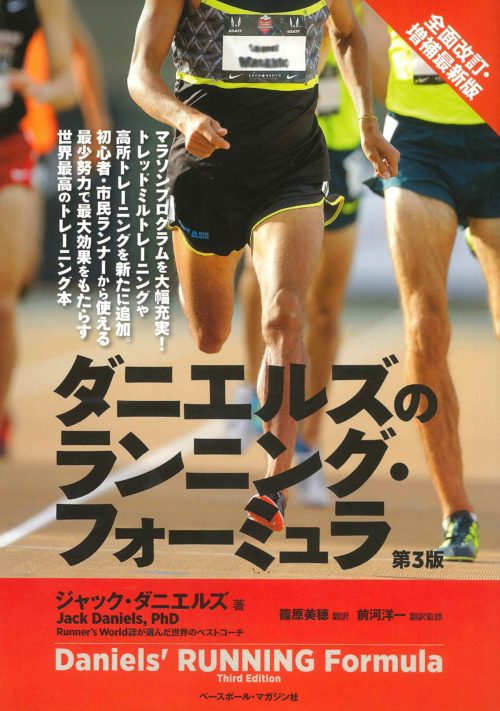

最も有名なランニング書籍。そう言っても過言ではない本。

みなさんも一度は耳にしたことがないでしょうか?

これがジャック・ダニエルズ博士が考案したダニエルズ式トレーニング。

今回はそんな最も有名で売れている歴代のベストセラー、ランニング書籍の中の王様。

最新版、第3版ダニエルズのランニング・フォーミュラを解説していきます。

このブログを最後まで見れば、「なぜこの本がここまで売れているのか?」その理由とダニエルズ博士の提唱しているランニング・フォーミュラ、いわゆる「走りの公式」の真髄がわかる。是非、最後までご覧ください。

目次

ダニエルズのランニング・フォーミュラの最大の欠点

いきなりですが、この本には致命的な欠点がひとつ隠されています。

それはダニエルズのランニングフォーミュラ「走りの公式」で核となる数値VDOT、通称ヴイドット。この本に載っているVDOTの値が小数点以下まで計算できないということです。マラソンという1秒を争う競技の特性上、小数点以下はかなり大切になってきます。だからこそ、この小数点以下を把握することで、より具体的なペース設定や成長の度合を測ることが可能となるのです。

しかし、それがこの本では把握出来ない!!

大丈夫です。実は簡単にできます。しかも頭を使う必要もありません。もっと言えばこの本を購入しなくても出来ます。

詳しい計算方法はVDOTのところで具体例を挙げながら解説しています。気になる方は目次分けしているので、VDOTの目次に飛んでください。

なぜダニエルズのランニングフォーミュラが売れているのか?

では本題です。

その理由を3つ挙げるとすると、

②VDOTという独自の運動強度測定法の導入

③掲載されているトレーニングメニューの豊富さとその具体性

この3つ。

そしてバックボーンとしてあるのがジャック・ダニエルズという人物、その人です。

「ランナーズワールド」誌上において「世界一の指導者」との評価を得た中長距離の伝説的なコーチであり、運動生理学者でもあるジャック・ダニエルズ博士。

このダニエルズ博士自身もオリンピック、近代5種という競技で2度メダルを獲得したメダリストであり、大学の陸上競技において30人の全米チャンピオンを輩出し、130人以上の選手を全米選手権に送り込んだ名コーチ。

また研究者として運動生理学の博士号(ウィスコンシン大学・スウェーデン王立中央体操学校)を取得しており、近年では、オリンピック代表選手の指導に加え、アリゾナ州にある保健科学大学で教鞭もふるっているそんな人物が長年の研究結果を詰め込んだのがこのダニエルズのランニング・フォーミュラ。

ダニエルズ博士はこう力説しています。

最大のトレーニング効果は、最大のトレーニング刺激ではなく、最小のトレーニング刺激から引き出す。これが私の流儀だ。

ダニエルズの流儀。最小のトレーニング刺激から最大のトレーニング効果を得る。彼のトレーニング流儀で必須となってくるキーワードが冒頭でも触れた言葉。EペースやTペースなどの英語の頭文字に表されるようなペース。いわばどれくらいのきつさで走ればいいのか?という運動強度です。

【LSDの生みの親】ゆっくり走れば速くなる 佐々木功監督が教えるマラソン最強トレーニング

ダニエルズ式トレーニング5種類

ダニエルズ博士が提案しているトレーニングの種類は5種類

それぞれの英語の頭文字をとって、E、M、T、I、Rで表すEペースランニング、Mペースランニング、Tランニング、Iトレーニング、Rトレーニングです。

この5つを組み合わせていくのがダニエル式、というか一般的なトレーニングのあり方です。

知っていて損はないので、それぞれおさらいがてら簡単に紹介していきます。

Eペースランニング

まずEペースランニング。頭文字のEとはEASY(イージー)のEです。つまり、ゆっくりペース。具体的には会話可能なペースのランニングです。

Mペースランニング

次はMペースランニング。頭文字のMとはMarathon(マラソン)のMです。これはその名の通り、フルマラソン42.1095kmを走るペース。

Tペースランニング

そして、お次のTランニング。このTとはThresholdのT。このThresholdとは日本語では閾値と呼ばれるラインです。よく聞く乳酸性作業閾値、通称LT値。このLTのTこそがThresholdです。より具体的に言うと、血中乳酸素濃度が2mmolを超えて3mmolあたりで急に上昇するポイントです。

比較的速いスピードが求められ、やめたいけど、なんとか走り続けられる20分~30分程度維持できるレベルのランニングです。

Iペースランニング

さあ次です。次はIランニングです。このIとはみなさんもご存じInterval(インターバル)のIです。きついトレーニング。まさに最大酸素摂取量、VO2maxのマックス、上限に近いスピードで走るトレーニングです。より具体的に言えば、レースで10~12分間維持できるペース、言葉を換えると10分程度しか維持できないスピードで走るランニングです。

余談ですが、このVO2maxという上限のスピード。

ダニエルズ博士はこのペースで運動できる時間をつきとめたと本書で述べています。はたしていったい何分でしょうか?

それは11分間です。つまりもしこの時間以上走れるのなら、11分以上走れるのは、言ってみればVO2maxに達していないスピードということです。11分で限界が来るペースこそが真のVO2maxのスピードです。とてつもなくきついペースであることがわかります。

Rペースランニング

そして最後、Rランニングです。このRとはRepetitionのRです。レペティションとは、比較的短い距離200mや400mを全力で走って、完全に心拍数が回復するまで待って、また全力で走るというトレーニングです。つまり、短い距離の全力のスピード。それがレペティション。

先ほどのVO2maxは11分で限界に達するスピードと説明しました。このRランニングのペースとは、最長7分。7分で限界を迎えるレベルのスピードが要求されるペース。つまり、すべてのトレーニングで一番スピードが求められるペースであり、よく言われるのは1500mレースペース。それがRランニングです。

この5つのペース、スピードに対応したのがE、M、T、I、Rで表すトレーニング。

Eペースランニング、Mペースランニング、Tランニング、Iトレーニング、Rトレーニングです。

この5つを効果的に組み合わせていくことで最小の努力で最大の成果を実現していく。それがダニエルズ式トレーニングです。

それは「この練習の目的は何か」というその答えです。

だからこそ、本書ではそれぞれのトレーニングの目的からVO2max(最大酸素摂取量)や心拍数での実際の数値での指定。それぞれのトレーニングにおいての1回での練習量の上限までかなり具体的に提示されています。

そして、ダニエルズ博士が指摘する成功につながる最も重要な要因。この考えが芯として貫いているためにトレーニングが効果を発揮します。

それは、ずばり一貫性です。

彼はこう言っています。

一貫したトレーニングを行うことこそが、成功につながるもっとも重要な、そしてただ一つの道である。

ではそんな一貫性というトレーニングの芯。

ダニエルズ博士の言葉を借りると「目の前の課題に集中しろ」。これがダニエルズ博士がさす一貫性の意味。

では、目の前の課題とは一体何なのか?

この課題こそがダニエルズ式トレーニングの核となる部分。

それこそがVDOT(ブイ・ドット)で示される先ほど説明した5種類のトレーニングなのです。

ダニエルズ式トレーニングで使われるVDOTとは?

みなさんはこのVDOT、通称ブイ・ドットという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

なぜダニエルズのランニングフォーミュラが売れているのか?支持されているのか?その理由の2つ目。VDOTという独自の運動強度測定法の導入。

これがまさしく革新的であり、ダニエルズ式トレーニングをダニエルズ式トレーニングたらしめている部分です。

VDOT。ざっくりと言えば、最大酸素摂取量、いわゆるVO2maxに基づく数値です。よく使われるVO2maxという専門用語。この言葉は共通するものさしがあってはじめて機能します。そのものさしこそ、時間という単位。つまり1分間というものさし、1分間あたりの最大酸素摂取量こそが本来のVO2max。

だからこそ、博士はVO2maxという言葉には、本来ならVの上にドットがついているはずであり、そのドットが1分間あたりという意味をなしていると指摘しています。

そうなのです。我々が普通に使っているVO2maxという言葉を正確に表すとすると、こう言わなければなりません。

「V-dot-O2(ヴイ・ドット・オーツー)max」と。

これが世間で言われる最大酸素摂取量VO2maxの正確な表現なのです。そしてこの響き。ヴイ・ドット・オーツー・マックス。

そうなのです。だからこそダニエルズ博士の考案した評価軸。

それはこの最大酸素摂取量に基づく数値。だからこそVDOT、通称ヴイドットなのです。

ちなみにこのVDOTを算出する公式、プログラムを組んだのは、ダニエルズ博士の教え子であるジミーギルバート。彼は現在、アメリカ航空宇宙局、あのNASAのプログラマーとして活躍しています。

だからこそ、プロ中のプロが導き出したランニング公式。それがVDOT。

このVDOTの最大の特徴は、年齢や性別に関係なく、値が高いほどランナーとしての能力も高いということです。

つまり客観的に数値としてランニング能力を測るものさしとしてこのVDOTはすぐれているのです。

だからこそ、このVDOTから算出されたトレーニングペースはかなり的確であり、竹を割ったように気持ちの良い数値、秒単位での数値が並びます。

ここまで説明すると、自分のVDOTを知りたいと思った方も多いと思います。

では、そうすればこのVDOTを計算できるのか?

かなり簡単です。まずはレースに出てがんばって走ってください。もしくはタイムトライアルでも大丈夫です。

もし最終目標がハーフマラソンやマラソンなどの長距離になる場合は、10km以上のレース、できるだけ距離の長いレースをおすすめします。

そこで出た結果、つまりタイムから簡単にVDOTを算出できます。この表を使えば。

「はあ、結局、この本を買わなければいけないのか?」こう思いませんか?大丈夫です。この本は必要ありません。

そしてこれから説明する方法が、冒頭で指摘したこの本の致命的な欠点への解決策となります。

思い出してください。

これはジャックダニエルという運動生理学者とNASAのプログラマーが組んだアルゴリズムで動いている。そして、先ほどは指摘しませんでしたが、僕が考えるこのダニエルズ式トレーニングが普及した、つまり世界中のランナーに支持されている本当の理由。

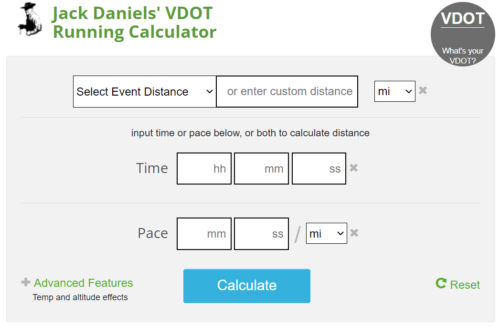

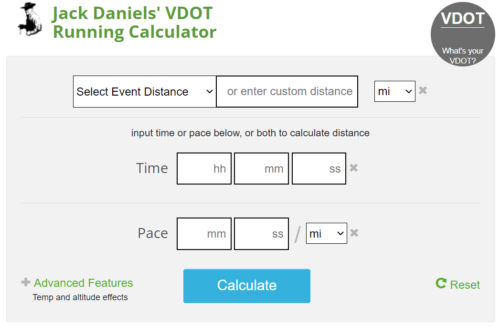

それがこのサイトです。その名もJack Daniels’ VDOT Running Calculatorの存在です。

そうなんです。インターネットにある無料の専用ページに数値さえ打ち込めば、トレーニングに必要なすべての値が一発で正確に出てきます。

そして、この本は必要ないと言ったもうひとつの真の理由。

それは、このVDOTの一覧表の最大の欠点。

それが冒頭で指摘したVDOTの小数点以下が出せないという欠点です。

マラソンは1秒を争う競技です。だからこそ、秒単位での、つまり小数点以下も大事になってきます。それがこの本のVDOTの一覧表では紙幅上の理由で掲載が難しく、割愛されているのです。

しかし、しかし、なんとこのジャックダニエルズのVDOTカリキュレーター。自動計算ツールでは、そんな割愛された小数点以下も出てきます。だからこそ、書籍ではなく、このVDOTカリキュレーターを使ったほうがいいのです。

ジャックダニエルズのVDOT自動計算ツールの使い方

ちなみにこれは英語verしかないので、簡単に使い方だけ紹介します。もちろんこのツールは登録も料金も一切不要です。

上のURLをクリックして、サイトを開いてください。広告が出てくるので、右上のバツボタンで広告を消してください。もし広告以外でクッキー(cookie)の文字が出てきたら、 accept(承認)を押してください。

するとこのような画面が現れます。

かなりシンプルですので、直感的に使えます。では一番最初に最近走ったレースもしくはタイムトライアルの距離を左上の枠から選んでください。

そしてその下のTimeには先ほどのレース、もしくはタイムトライアルの結果、タイムを記入します。ちなみに一番左の枠から時間、分、秒です。入力が終わればあとは一番下にある青いボタン(Calculate)と書かれているボタンをクリック。それだけです。

【具体例】ダニエルズランニングVDOTカリキュレーターの使い方

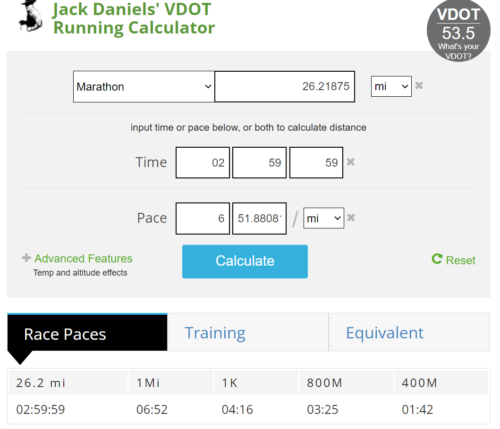

具体例として、サブ3ランナーのVDOTとサブ3に必要なトレーニングペースを測ってみます。

まずレースの距離を選びます。ここではMarathonを選択。する隣の枠に自動的に26.21875という数値が表示されます。これはマイル換算されたマラソンの距離です。

そしてその下のTimeの枠に02,59,59と打ち込みます。つまり2時間59分59秒でフルマラソンをゴールしたという仮の設定です。

あとは下のCalculateと書かれた青いボタンを押すだけ。自動的にペースが計算されPaceのところには左枠に6,右枠に51.880という数字が表示されます。

そして画面を上にスクロールして一番右上に注目してください。ここにVDOTが表示されています。ここでは53.5と表示されています。つまりサブ3ランナーのVDOTは53.5ということです。

そして一番重要なのが、一番下に現われたRacePacesの横にあるTrainingという項目です。このトレーニングという項目をクリックします。すると

VDOT53.5のランナーに適したすべてのペースが秒単位で表示されています。

この場合、Eペースはキロ4:51~5:21、Mペースはキロ4:16、Tペースはキロ4:02、

Iペースはキロ3:42、Rペースはキロ3:27となっています。

これがトレーニングの基準となるペースです。

もしサブ3を達成したいのなら、これらのペースをクリアできるか?できないか?という基準値としても活用できます。

本ではなく、是非、こちらを活用してみてください。

では、この基準となるペースを使ってどのようにトレーニングを組み立てていくのか?を解説していきます。

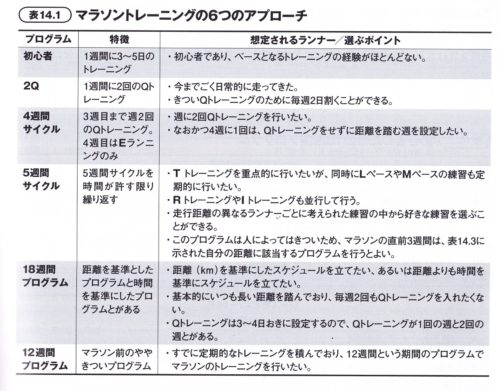

ダニエルズ式マラソントレーニングの組み立て方

そしてこれがとりもなおさず、このダニエルズのランニングフォーミュラが売れている理由の3つ目。掲載されているトレーニングメニューの豊富さとその具体性です。

この本の中に掲載されているトレーニングメニューとその組み方。

それはなんと800m~1500mの中距離メニューを含めトラック競技からクロスカントリー、初心者ランナーから上級者ランナー、シーズン別からそれこそ一週間で走った週間走行距離での区分けまで、すべてを網羅しており、様々な視点からメニューを作れるように構成されています。

その中でもマラソン項目だけのメニューで言えば6つも存在します。

この驚くべきトレーニングメニューのバリエーションの多さ。しかもかなり具体的に数値ベースで何をどのくらいしろ!という指示があるところがこの本の特徴でもあります。

ここでは紹介したくても時間的に紹介できないので、代表的なものとしてマラソントレーニングの2Qトレーニングを解説したいと思います。

ではこの2Qとは一体何なのか?

2Qという言葉。このアルファベットのQというのはQualityのQです。つまり質。質の高いトレーニングを週に2回行う。だからこそ、2Qトレーニングと命名されています。

このトレーニングの概要だけさらっと伝えると、まずはじめに自分が捻出できる最大週間走行距離を決めます。次にその最大週間距離に合ったメニューを選びます。そして基準となるトレーニングペース、つまりVDOTから導いたペースでトレーニングを積んでいく、というこの3つの流れです。

ダニエル式トレーニングの3ステップ

②週間最大走行距離に合ったメニューを選ぶ

③VDOTから算出したペースでトレーニングをする

ここで一番伝えたいのが、このトレーニングの核である考え方です。ここがすべてと言っても過言ではありません。

VDOTから導き出したトレーニングペース。ダニエルズ博士はこう指摘しています。

最初の6週間の設定ペース。この時期の設定ペースは直近のレース結果に相当するVDOTと、マラソンで予想されるVDOTより2ポイント下のVDOTとを比べ、低いほうを採用します。

つまり、2段階低いレベルの運動強度から始めるわけです。

そして次の6週間はVDOTのポイントを1段階上げ、最後の6週間ではさらに1ポイント上げます。

具体的には先ほどのサブ3ランナーであれば、VDOT53.5であり、Eペースはキロ4:51~5:21、Mペースはキロ4:16、Tペースはキロ4:02、Iペースはキロ3:42、Rペースはキロ3:27が基準となりました。

2Qトレーニングでは最初の6週間はこのVDOT53.5の2ポイント下、VDOT51.5で算出されるペースからはじめて、次の6週間はCDOT52.5でのペース、最終の6週間はVDOT53.5、つまり上に表示したペースに戻ってのトレーニングとなります。

通常、トレーニングとは、基準となる負荷設定。そこに少しずつ負荷を加えていくことで能力が強化されていきます。

つまり、最も効率的なトレーニング負荷とは「できるかできないかギリギリのライン」のできる範囲を増やしていくということにつきます。だからこそ、みんなしんどい練習をせざるを得ないのです。

しかし、ダニエルズ式トレーニングにはそんなギリギリのラインではなく、できる負荷しか与えていないように見えます。

ここがミソであり核心部分なのです。

ダニエルズ式トレーニングの真骨頂。思い出してください。冒頭でお伝えしたダニエルズの流儀を。

ダニエルズ博士はこう言っています。

最大のトレーニング効果は、最大のトレーニング刺激ではなく、最小のトレーニング刺激から引き出す。これが私の流儀だ。

だからこそ、ダニエルズ博士が指摘する成功につながる最も重要な要因。

彼の言葉。

一貫したトレーニングを行うことこそが、成功につながるもっとも重要な、そしてただ一つの道である。

そして実は彼はこう続けています。

この一貫性とは、目の前の課題に集中することであり、過去にこだわったり、遠い先のことを夢想したりすることではない。現在に集中し一貫してトレーニングを行えば、その先にいちばんの目標が見えてくる。

この考えがトレーニングの核となる部分。

だからこそ、2Qトレーニングに見るように2ポイント下、最小のトレーニング刺激こそが大切であり、負荷が少ないと感じても、ただ目の前の課題に集中して確実にこなしていく。これが成功につながるもっとも重要な、そしてただ一つの道なのです。

この2つ。

これこそがダニエルズのランニングフォーミュラ、まさにランニングの公式に見るダニエルズ博士の最も重要な核心部分だと考えます。

ここを理解した上でダニエルズ式トレーニングをこなすとより最小の努力で最大の効果を得られるかもしれません。つまり余裕だからと言って、負荷の低いトレーニングをおろそかにしない。目の前の課題を着実にこなしていきましょう。

今回はあくまで自分の言葉で簡単にまとめ、かなりの内容を割愛したので、詳しいトレーニング内容を知りたい方は是非、本書をお取りください。

ラインナップ40万冊以上

無料キャンペーン実施中。いつでも退会可能。返品・交換も可能。

【ジョギングの生みの親】リディアードのランニングトレーニング

コメント