みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

標高2400mの高地。そんな息絶え絶えの場所において、出した記録が10キロ30分5秒。1キロ平均3分ペース。

そもそも、僕は10キロを30分5秒で走るのが精一杯だったから

この言葉。エリートランナーの言葉かと思いきやなんと、なんと雑用係の言葉。

このレベルでさえ、ランナーとしての自分の将来に見込みがないと早々に判断して、あっさりと身を引く。それが世界で闘うマラソナー(marathoner)マラソン選手のレベル。

ではこのエピソード、果たしてどこの国の話なのでしょうか?

それこそ、この本の舞台。アフリカのエチオピア。

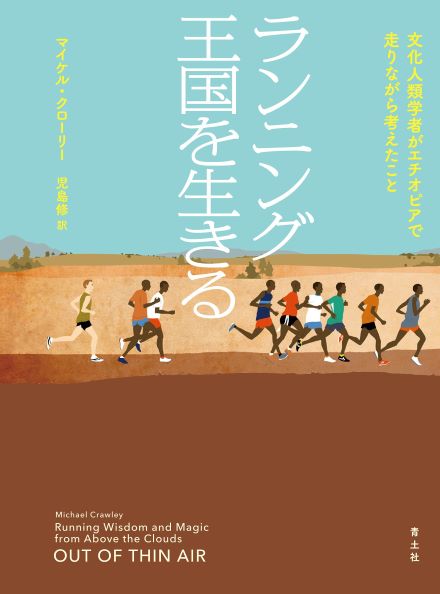

本日紹介するのは、フルマラソン2時間20分53秒という記録を持つガチランナーでもある研究者。ダラム大学人類学准教授、マイケル・クローリー博士が書いたこの本。

彼らのランニングとの向き合い方とはどんなもので、そこから何を学べるのか?

今回は日本のランニング指導者が知らないであろう視点に立って改めてランニングを深ぼっていきたいと思います。ブログの最後には日本でもできる超ぶっ飛んだトレーニング方法もご紹介します。

是非、さいごのさいごまでお楽しみください。

目次

【ランニングの常識を壊せ】マラソン選手の身長は実は低くなっている?

まずは、多くの指導者やコーチが持っているある常識を壊したいと思います。

みなさんはこんな事実をご存じでしょうか?

それがマラソン選手の身長についてです。

このような身体的特徴による能力差の話は良く聞かれるものです。

果たして本当にそうなのでしょうか?

2013年、フランスの国立スポーツ競技力向上学院の研究者らが1990~2011年までの全ての世界のマラソンランナー上位100人の身体データを集めました。

そして判明した驚愕の事実。

それがなんと、ランナーの身長が驚くべきスピードで縮んでいたことでした。

具体的な数値としては、1990年には上位100人のランナーは平均で身長約173cm、体重約59.5kgでした。それが2011年には身長約170cm、体重56kgになっていたのです。

たった10年たらずで身長が3cm縮み、体重は3.5kg減っていたのです。

では、なぜこんな不思議なことが起こったのか?

研究者たちの考えたロジックはこうです。

体格が大きければ大きいほど、走っている時に多くの熱を生み出す。身長の高い人は皮膚の表面積も広く、汗をかくことでその分、多くの熱を発生させる。

だからこそ、皮膚の表面積が広くなるにつれ、それだけ体を冷やすことにコストがかかり、多くのエネルギーが消費されていく。結果、体格が大きく背の高いランナーはわずかに不利になる。

マラソンという競技が大金を生むスポーツになるにつれ、ランナーの肉体は低温を保つように特化されていったのではないのか?

つまり、身長が低ければ低いほど体の表面積が小さくなり、結果的にエネルギーを節約できるため、身長の低いランナーが多くなったのではないのか?という考察です。

身長が高く、足が長いから海外のランナーは有利であるという一種の常識。

マラソンという競技においては実はその身長、足の長さが不利になる可能性が示唆されたのです。

↓気になる人はこの本をチェック↓

だからこそ、著者のこの言葉を引用したいと思います。

アフリカ人選手の長距離走の優れたパフォーマンスを先天的な理由で片づけてしまうことがもたらす悪影響を指摘しておくのは重要だと思う。

アフリカのランナーを「努力せずに勝てる」とか「走るために生まれてきた」といった言葉で表現する傾向は、彼らが長い年月をかけてさまざまなことを犠牲にしながら練習に打ち込んでいるという事実を覆い隠し、幻想を生み出してしまう。

アフリカのランナーに向けられたある種の幻想。こういった身長のデータからでも彼らだけが特別に優れているとは言えないのです。確かにそのほかの遺伝的な要素、高地という環境によって驚異的なパフォーマンスが発揮できる。その側面も十分にありますが、それだけを持って彼らが速く走れるという説明にはならないのです。

42.195kmの科学――マラソン「つま先着地」VS「かかと着地」

エチオピアというランニング王国

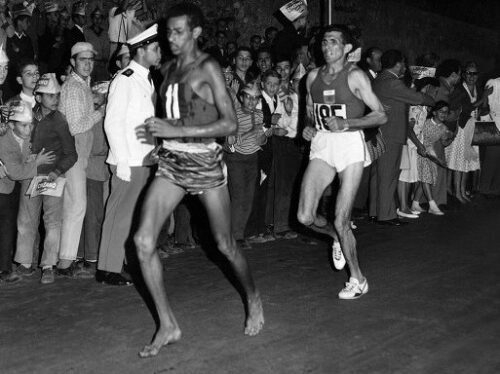

みなさんもこの方の名前を聞いたことはあると思います。

アベベ。本名をアベベ・ビキラと言い、1960年のローマオリンピックで金メダルを獲得したランナーです。彼がランニング史に名を刻んでいる理由は、裸足で42.195kmを走り金メダルを獲得したからです。

そんなアベベ選手、さらには皇帝の愛称を持つハイレ・ゲブレセラシェ選手などのレジェンドたちの出身がエチオピアであり、フルマラソン2時間1分41秒の記録を持つケネニサ・ベケレ選手を含め、現時点の男子マラソンの世界記録2位~4位をこのエチオピアという国が占めています。

↓ハイレ・ゲブレセラシェ選手の強さの秘密↓

【おすすめランニング骨伝導イヤホン】なぜ音楽を聞くと足が速くなるのか?

そんなランニング王国、エチオピア。

「誰が成功するかは、どうやって見分けるのか?」そう聞かれたエチオピアの名コーチはこう答えます。

どうでしょうか?

著者はこの言葉を聞いてこう述懐しています。

ふいを突かれた。「努力」とか「110%の力で走る」とかいう、よくあるランニングの決まり文句が返ってくると思っていたからだ。

賢さ。実はこれがエチオピアランナーを紐解くキーワードなのです。

もちろんコーチだけでなく選手でもそれが当てはまり、”賢さ”や”狡猾さ”といった意味の言葉「ゴベズ」という言葉は優秀なランナーを指しているくらいです。練習をうまく計画し、管理する能力があることがゴベズ。それがエチオピアで成功するランナー、優秀なランナーの条件、賢さなのです。

とどのつまりランニング王国エチオピアでは日本人の大好きな根性論、きつくて疲労させるだけの練習を持ってトレーニングを組み立ててはいないのです。

真剣に走れば、40分で十分だ

この言葉はエチオピアでも屈指の名ランニングコーチ、センタイエウの言葉です。

【エチオピア流】最も効率的にランニングフォームを習得する方法

そしてもうひとつ興味深いのは、マラソンレースや練習を個人プレーとして捉えていないことです。

その最たるものが、集団練習です。

集団練習と聞いて、想像するのは、設定ペースを決めてお互い引っ張りあう練習です。

が、しかし、エチオピアのトップチームで行われている集団練習とは相手のペースに合わせる、もっと言えば、動きを同期させる練習も含まれるのです。

つまり、軍隊のように歩幅・リズムを完全に合わせるのです。

そこには足の長さや体格などは考慮されていません。一糸乱れぬ統率された動きによってフォームを最適化するのです。

これは日本で一切行われていないトレーニング方法であり、とても興味深いものです。フォームを指導するコーチや専門家が多いですが、エチオピアのコーチや選手から言わせれば、最も効率の良い方法こそ、前にいるランナーの「足を追いかける」ことなのかもしれません。

あたかも、走っているのは一人だけのように聞こえる。だが目を開けると、実際には12人ものランナーが列をつくり、完璧に同じタイミング、同じフォームで走っているのだ。

これが著者が実際に目の当たりにした集団練習なのです。

ランニング王国での速く走る方法

ランナーとして成功する条件。もうひとつは環境です。つまり練習場所のバリエーション。

これはエチオピアランナーの実際の言葉です。

さまざまな場所で練習し、それぞれの空気の状態に適応しつつ、多様な路面や勾配を最大限に利用すべきだ。

この言葉や考えもエチオピアランナーたちの活躍の秘密のひとつ

エチオピア流ランニングで効率的に体重を落とす方法

日本では体重を減らすためにはトレーニングの負荷で語られがちですが、エチオピアでは体重を効率的に落とす方法も、この環境。つまり、どこで走るか?という視点と結びつけて考えられていたりします。

それくらい走る環境が大切なのです。

【4つ】エチオピアでのランニングトレーニング環境

エチオピアで重視されている環境は、4つ。

②陸上競技場のトラック

③コロコンチと呼ばれる凹凸のある砂利や泥の道

④アスファルト

この4つの路面を選択的に走ることで、ランナーは強くなっていきます。

たとえば、最初は森を走り、次にコロコンチという走りづらい悪路、最後にアスファルトというように段階を経て足を仕上げていったりします。

そして、かなり興味深いのは、最後のアスファルトとの向き合い方です。

どんなに経験豊富なエチオピアのランナーも、道路、アスファルトでの練習は週に1回までである。18歳くらいまでの育成段階にある選手は、アスファルトの上は一切走らない。

この考え。だからこそ、こんな驚くべきエピソードも生まれるのです。

才能のある若きランナー、ジェマール。彼がスペイン、バレンシアで叩き出したハーフマラソンでの記録。それが58分33秒。

彼がレース前に行っていた驚くべき練習の考え方。なんと彼は実際にレースで走ることになる路面での練習、つまりアスファルトを極力避けていたのです。

レースまでの数か月で、ジェマールがアスファルトの上を走ったのはシェラトン・ホテルの隣にある有名な丘でヒルクライムを行った2回だけ。そう、数か月を要するトレーニング期間の中でたったの2回。

この練習方法の是非はおいていおて、何が言いたいかと言うと、このエピソードにある通り、アスファルト上での練習はかなり慎重に行われているということです。

エチオピアランナーやコーチの答えがアスファルトとの向き合い方にも如実に現れているのです。この考え方の根底にも賢く走る、ゴベズというものが貫いています。

個人的にはこのアスファルトとの向き合い方がエチオピアを含むアフリカ人ランナーのフォアフット走法が多い理由のひとつでもあるのかなと感じました。なぜそんな訳の分からないことが言えるのかは↓こちらのブログと動画で詳しく解説しています↓

【ランニングのミステリー】なぜ現代人はかかと着地をしてしまうのか?【人類史から見たマラソンの秘密】

と、これまでご紹介したのは、正直日本では再現が難しいトレーニングやトレーニング理論だと思います。知ったからと言って実用に持っていかなければ本来の知識とは言えません。

だからこそ、日本でも出来そうなかなり面白く、尚且つ、ぶっ飛んだトレーニングをご紹介します。

【エチオピア流トレーニング】真夜中、深夜3時の坂道インターバル練習

それが真夜中、深夜3時に行う坂道インターバルです。いわゆるナイトランニング。

著者はこう指摘しています。

練習は、単に計画通りこなせばいいものではない。予定通りの場所やタイミングにこだわらず、時には大胆な発想で行うべきなのだ。

エチオピア人ランナーの驚くべき考え方のひとつ。それが時間帯を区別していないということです。つまり、重要なのは時間帯ではなく、行動の質なのです。という考えのもと、ランニングも睡眠も、昼夜を問わず行えるものとして捉えられており、真夜中深夜の3時にインターバルトレーニングをしたりするのです。

そう、真夜中3時、丑三つ時でのインターバル練習。

ということで、実際にやってみました。僕はよく坂道インターバルをやっているので、ホームコースを使って夜中3時にガチ練習を決行しました。

ちなみに著者はこの深夜3時の坂道インターバルの意義についてこう言っています。

私は次のレースでスタートラインに立った時に、「自分みたいな練習をしてきたランナーは誰もいない」という自信を抱けるだろう

ナイトランニングは、走った場所や環境そのものよりも、走ることへの意義を確認し、冒険心をはぐくむことの大切さを教えてくれるとのこと。

【ナイトランニングをやってみた感想】真夜中3時深夜インターバルトレーニング

真夜中のインターバル。ナイトランニングのおすすめポイント。

あえて挙げるとしたらこれ。臨機応変さです。

夜中3時に誰もいない暗闇の中を全力で走ることは想像を絶するものであり、予想外、想定外のことを体験することで、レース中に何が起きても、この練習を思い出し冷静に対応できるような気がしました。

そういった普段味わえないスリルも含めランニング・イズ・ライフ「走ることは生きること」

本書の文脈とは違いますが、まさにランニング・イズ・ライフ「走ることは生きること」を実感できるそんなトレーニングがこの真夜中、深夜の3時の坂道インターバルだと言えます。

個人的には治安の良い日本でしか出来ない芸当だとも思うので、普段味わえないトレーニングをしたい人にはおすすめです。

ラインナップ40万冊以上

無料キャンペーン実施中。いつでも退会可能。返品・交換も可能。

ナイトランニングのおすすめグッズ

ちなみにアドバイスとしては発光するものをたくさん付けていってください。

安全第一が最重要です。またもし途中で人に出会ったら、驚かせる、というか怖がらせる可能性を低くするという配慮という意味でも光物は重要です。

僕は手にLEDライトを持ち、ガーミンの腕時計のディスプレイをずっと光らす設定にしつつ、100円ショップで購入した反射するベストと足や腕につける反射板を使用しました。

持っておいて損はない!おすすめ防水LEDランニングバンド

【なぜ】ストレッチポールで肩こりを解消するとランニングのパフォーマンスがアップするのか?

このような一見、ぶっ飛んだクレイジーな練習でもエチオピアではランニングに向き合う正しい取り組みになる。

正しい態度でランニングに取り組み、過度な期待をせずに練習やレースに臨めば、最後に神が良い方向に導てくれる。このような考えを持っていると、ランニングでの成功や失敗に心理的にうまく対応できるようになります。

これこそがエチオピア、ランニング王国に住むランナーやコーチたちのマラソンを含め、走る行為に対する捉え方です。

では、次回はもうひとつの面白いトレーニング方法。

なぜエチオピアのランナーが速いのか?

その問いの答え。速く走るのではなくいかに遅く走るのか?

まさかの逆張り。エチオピア流ドーピングと呼ばれるトレーニング方法。ジグザグ走という面白いトレーニング方法を深ぼりたいと思います。

今回はあくまで自分の言葉で簡単にまとめただけなので、少しでも気になった方は是非、本書をお取り下さい。

【おすすめ有酸素運動はこれ!】なぜ人間はランニング・ジョギングが得意なのか?

コメント