みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

そう指摘するのはその名も「EAT LIKE the ANIMALS」という本を書いた研究者のひとり、シドニー大学生命環境学部栄養生態学教授およびチャールズ・パーキンス・センターで栄養研究のリーダーを務めるデイヴィッド・ローベンハイマー博士です。

ランナーを含め全てのアスリートにとって大切な食事。

今回は栄養学の気鋭の研究者たちの話からランナー全員にとって有益となる驚くべき食事にまつわる秘密を共有していきたいと思います。

加えて、体重を減らしたい、ダイエットをしたいと思っている健康志向のランナーにとっても同時に役に立つ情報だと確信しています。

このブログを最後まで見れば、ランニングの専門家やスポーツ栄養士も知らないであろう「あっ!」と驚く食事の本質がわかる。ランニングをする人全員にとって死ぬほど興味深い栄養の世界を紐解いていきたいと思います!

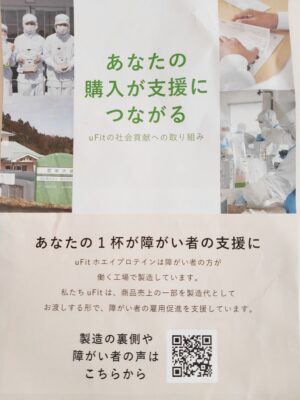

このブログは元卓球日本代表水谷隼選手やオリンピックに出場したプロスポーツクライマー楢崎智亜選手も愛用する株式会社MAKERS様uFitホエイプロテインの提供でお送りします。

「あなたの1杯が障がい者の支援に」

経済の本を読んだときに資本主義では本質的に説明できない!?慈善事業ではない「ソーシャルビジネス」に魅力を感じ、このような事業が認知・拡大していく手助けになればと思い案件を受けました。僕は「ソーシャルビジネス」が近現代で一番面白い分野だと思っており、このYouTubeでの取り組みもまさにソーシャルビジネスの「面白さ」と「革新さ」にその価値を見出しています。

「あなたの視聴が社会貢献に」

これが僕の仮説とチャンネルコンセプト!

※僕の取り組みはチャンネルの説明欄or動画の概要欄の一番下に記載しています。ちなみにどう映っているかわかりませんが、弱者救済みたいな自己満の慈善事業ではないです。対等にビジネスをしていきたいという考えです(←これが僕が考えるソーシャルビジネスの本質)※

今回のタイアップ動画・ブログで伝えたいのは「栄養科学」の面白さ。目からウロコは間違いない!是非、最後までご覧ください!

目次

【ダイエットの基本知識】人間の食欲は5つある

まずは超当たり前の「ある常識」を壊したいと思います。

それが食事や栄養、全ての源である食欲です。

なんと人間を含め動物の食欲というものはひとつではないらしいのです。

よく聞く「食欲」とは全ての食べ物に対して使われている考え方です。が、なんと、なんとその中でも重要な栄養素、なかでもタンパク質・炭水化物・脂肪のそれぞれに対し、多くの動物は別々の食欲を持っている。

ちなみに人間には5つの食欲があるとのこと。

そして、その中で最も優先されるのが、今回のトピック。そう、タンパク質、プロテインなのです。このプロテインを摂取したいという衝動、タンパク質を欲する欲求、タンパク質に特化した食欲にしたがって人間を含め多くの動物が食べるものを決めているという信じがたい事実。

この事実を発見し研究しているのが、冒頭で言った気鋭の栄養学のエキスパート、デイヴィッド・ローベンハイマー博士たちなのです。

【専門家も指摘しない!?】なぜタンパク質が重要なのか?

その答えのひとつが専門家があまり指摘しないこの超重要な元素。

大気中のほとんどを占めているみなさんも聞いたことがある、そう「窒素」です。

なんとタンパク質には窒素が含まれており、この窒素こそが、ホルモンや酵素、はたまたDNAやRNAをはじめカラダの根本となる重要な要素をつくる物質、いわば材料となるのです。

よって、私たちはタンパク質を摂取しなければ生きていけない。これがランナーに限らず人間、いや全ての動物がタンパク質を摂取すべき究極的な理由のひとつだったりします。

また、何を隠そうトレーニングを行って能力がアップする背景には実はこの窒素から作られる「ホルモン」や「酵素」が超重要だったりします。気になる方は以下の立命館大学のスポーツ研究者の話とともに補足しておきます。

【マラソン練習にも使えるランニングを使ったHIIT】1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始めるタバタトレーニング

「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」

※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※

「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。

↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓

【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド

↓私の思い↓

が、しかし、実はこんなに人体に大切なタンパク質も悲しいかな1日に50グラム程度を尿という形で排出しているとのこと。さらにガッツリトレーニングをするランナーならば運動をすると筋肉の壊れる量が増えるので、この喪失量(排出量)ももちろん増えていきます。

ランナーならじりじりと減っていくのがこのタンパク質の運命。失われたタンパク質を補給しなければいけないのは、このような事実からも見てとれるのです。

では、思い出してください。このタンパク質がなんと人間を含め全ての動物の食欲をコントロールしているという驚きの話を。

ということはこのタンパク質を理解すると食欲をコントロールできるかもしれない。そう、ランナーにとって大切な体重。体重が減ればカラダが軽くなりタイムはもちろんのこと、膝や腰にかかる負担も減らせケガをするリスクも下がる。

加えて、この考えはタイムを狙っていない健康志向のランナーでも効率的に体重を減らせる、つまりダイエットのヒントになる可能性もある。

ということで「なぜ摂取するタンパク質の量によって食欲をコントロールできるのか?」その不思議なメカニズムを肥満という現代の問題から見ていきましょう。

なぜ現代人は太り過ぎなのか?

実は常識とされる加工食品に含まれる脂肪と炭水化物に対する強い食欲が原因なのではないと博士は指摘し、こう言っているのです。

そうではなく、私たちのタンパク質欲が、脂肪と炭水化物の摂取を制御する能力よりも強いから、太りすぎてしまうのだ。

さらにこう続けます。

タンパク質が脂肪と炭水化物によって希釈されると、タンパク質欲が、本来脂肪と炭水化物の摂取を制御するはずのメカニズムを圧倒してしまう。その結果、必要以上に、つまり健康によい摂取量以上に食べ過ぎてしまうのだ。

とこう聞いてもあまりピンとこないと思うので、解りやすく補足しながら説明します。

あなたが太ってしまう本当の理由

なぜ人は健康を害するほどに太ってしまうのか?

その理由はタンパク質を食べたいという欲望にある。

人間を含め動物のカラダにはタンパク質の摂取目標のような「ここまでタンパク質を摂りましょう!」というような基準がDNAレベルで勝手に設定されています。

この基準に達するまで、タンパク質を摂り続けるのがある意味動物の使命。

そして、ここで重要なのがこんな事実。

それはタンパク質と聞いて思い浮かぶお肉、そうステーキ。

このステーキはタンパク質の塊ですが、その半分以上が実は水分。またそのほかにも脂肪やミネラルも多く含んでいたりします。

これが炭水化物の食品にも言え、パスタやパンは、総カロリー量の約10%をタンパク質が占めています。

すべての食品は多くの栄養素の複雑な混合物

だからこそ、さきほどのタンパク質の話が繋がるのです。

タンパク質が足りない食事を続けると、カラダは自動的にタンパク質摂取目標をクリアしようとして、タンパク質が多い食品を食べようとするのではなく、食事の全体量をあげる、つまり質ではなく量を攻めるという戦略でパンやパスタを爆食する。

その理由はパンやパスタに含まれる10%程度のタンパク質を摂取しまくるのが目的。

そうなのです。

たとえ10%程度しか含まれていなかったとしても、食事量が増えればタンパク質の摂取目標をクリアでき、カラダは満足するのです。

現代社会ではタンパク質が比較的少ない食事になりがちであり、タンパク質摂取比率が小さくなる、するとカラダが設定した基準に達しないという問題を解決するために、食事量全体を増やすことでタンパク質摂取目標量を確保するという戦略を我々のカラダは謎に採用しているようなのです。

よって現代の肥満、食べ過ぎの原因は実はタンパク質を摂取したいというDNAレベルの欲求が関係しており、そのタンパク質欲を満たすために我々現代人のカラダが考え出したのが、何回も言いますが「量を食べる」という方法。つまり、炭水化物に含まれるわずかなタンパク質をメインとして過食に走る。

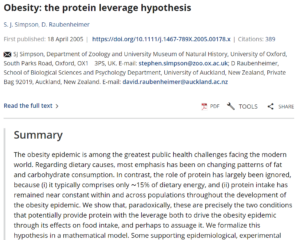

ということを、博士たちはバッタやマウス、やや信頼性は劣りますが人間においてもその証拠となる研究結果をまとめ、彼らの論文のタイトル、その名も「肥満:タンパク質レバレッジ仮説」を発表したのです。実際に発表された論文は以下に載せておきます。

【論文】肥満:タンパク質レバレッジ仮説

Obesity: the protein leverage hypothesis

要旨しか読めない有料論文。しかも結構高額(約2200~約8800円)。これなら本書を買ったほうがめっちゃコスパ良し笑。(生)データを使いたい、見たい研究者向け。本書はこの論文ベースで話が進んでいるような印象。

↓【一次資料を読んでみよう】ド素人でも英語の論文を簡単に読める裏技↓

これが先程の発言。

そうではなく、私たちのタンパク質欲が、脂肪と炭水化物の摂取を制御する能力よりも強いから、太りすぎてしまうのだ。

タンパク質が脂肪と炭水化物によって希釈されると、タンパク質欲が、本来脂肪と炭水化物の摂取を制御するはずのメカニズムを圧倒してしまう。その結果、必要以上に、つまり健康によい摂取量以上に食べ過ぎてしまうのだ」という発言の意味しているところです。

だからこそ、タンパク質を計画的に摂取することで、過食を抑えられる可能性があることも納得していただけるかと思います。

【体重管理】ランナーにはプロテインがおすすめ

以下の動画でも少しだけ触れましたが、ランナーにとって重要なウエイトコントロール、体重管理におけるプロテイン摂取の大きな効果。

タンパク質、脂質、炭水化物、3つの食品タイプのうち、タンパク質が最も満腹感を得られ、結果的に体脂肪の減少につながる。

【永久保存版】ランニングやマラソン練習におすすめのプロテイン摂取方法

今までの話を理解すればこの「なぜ?」に答えられます。

そう、タンパク質を目標値まで摂取するとカラダは自動的に食欲をセーブし、過食を抑える。そもそも論で食事量が減れば脂肪となる余分なカロリーが入ってこないので、体重管理がしやすくなるのです。

なぜタンパク質摂取が体重コントロールやダイエットに効果的なのかもこのような人体の面白いメカニズムから説明できるのです。

ちなみに脳の「視床下部」と呼ばれる部位などが連携してこのタンパク質摂取量等を監視していると僕は解釈しているのですが、デューク大学のハーマン・ポンツァー博士はこの視床下部は報酬系とよばれる「快楽」と密接に結びついており、しょっぱさや甘さなど加工食品のおいしさにこの視床下部が圧倒され、機能不全を起こすことから食欲をセーブできなくなるとも指摘しています。

ここでもタンパク質や糖質制限ダイエットが深ぼられています。視床下部の話はこの本が特におすすめ!タンパク質が1日50g尿で排出されるという話はこの本から。痩せるか痩せないかは本質的にはカロリーのインアウト(入ってくる・出ていくこのバランス)で決まる。糖質制限ダイエットはカロリーが高い高炭水化物を抑え、タンパク質を多めに摂る食事を採用することからインをゴリゴリ削ること(カロリーが入ってこなくなる)から痩せられる、ダイエットに成功すると博士は指摘しています。この辺りの話もしっかりと理論ベースで書かれており、本当に面白いのでとてもおすすめです。

↓運動しても痩せないのはなぜか?ハーマン・ポンツァー博士の研究はこちら↓

何が言いたいかというと、博士たちが提唱するタンパク質レバレッジ仮説だけで肥満は説明できないということ。

当たり前ですが、ある現象はひとつの原因、因果で成り立っているのではなくあくまで複数の要因が複雑に絡まりあった結果の上にあります。よく〇〇だけで痩せられるなどの個人的な体験談をあたかも万人に適用できるかのような発信を目にしますが、裏には把握できなほど多くの要因が絡みついています。その複雑さこそが人体の面白さでもあります。こちらも実際の研究ベースで補足しておきます。

↓食べ過ぎてしまうメカニズムの複雑性は以下の日本語論文からもうかがえます↓

美食によって引き起こされる摂食行動の脳メカニズム

先程のポンツァー博士の考え以外のアプローチとメカニズム(島皮質やシータリズム神経活動)が考察されており、食べるという行為は単純ではないことをまざまざと見せつけられる良き論文。

【危険】プロテイン摂取での注意点

ちなみに注意ですが、

タンパク質摂取が良い!だから大量のタンパク質、プロテインを意識的に摂りまくろう!

このような振り切った極論は結果、最悪な事態を招きます。

ローベンハイマー博士はこう言っています。

だからといって、タンパク質が多ければ多いほどよいというわけではまったくない。イースト細胞からハエ、マウス、サルまでの生物は、タンパク質を過剰摂取しないよう進化した。それにはいくつか理由があるが、主な理由は、タンパク質を摂りすぎると、老化を早め寿命を縮める生物学的プロセスが作動するからである。

また実はこれまでの主張と正反対である低タンパク質/高炭水化物食というまさに一見すると現代の食事が実は寿命を伸ばすことも示唆されています。と言っても、ここにももちろんカラクリがあります。

↓栄養の知識がなく文字通り言葉だけを受け取るとヤバいという話をしています↓

人間に近い種――長寿の仕組みは「イースト細胞」も「ヒト」も同じ(第8章)を参照。この本を読む前提知識として本来の炭水化物食というのは食物繊維、もしくは繊維分が多い作物を意味しています。よって、「現在の精製された炭水化物食ではない」ということを理解してください。だからこそ高炭水化物食でも寿命が伸び健康に生きれるのです。

↓以下の本にはこう指摘されています↓

インスリンは、人間がつくり出したシリアルやパンなどの単純糖質(単炭水化物)ではなく、自然がつくり出した葉物野菜のような複合糖質(複合炭水化物)を扱うために進化した(p379)

本が苦手な人はこちらがおすすめ!

↓知識の新しいゲットの方法↓

【30日間無料体験】耳で聴く読書 オーディブル

65歳以上の高齢者になればプロテイン摂取が大切

が、そんなプロテインも65歳以上になれば意識的に摂取量を増やしてください。これは歳をとるとタンパク質の「水漏れ」がひどくなるからです。この水漏れとはザックリと言ってしまえば、筋肉などのタンパク質が分解され、肝臓で糖(グルコース)に変換されやすくなるからです。高齢者の筋肉量が減少するのは、実はこのせいでもあったりします。

具体的な年齢別のプロテイン摂取量の計算方法は以下に載せておきます。そちらでご自身に合ったプロテイン摂取目標量の目安をご確認ください。

【3ステップ】年齢別プロテイン摂取量の計算方法

~ステップ①プロテイン摂取量計算方法~

あなたの年齢、性別、活動量をもとに、1日のエネルギー(カロリー)の必要量を推定する。「ハリス・ベネディクト法」と呼ばれる式を使って計算してくれるサイトを利用しよう。

↓(無料計算ツール)ハリス・ベネディクト法↓

~ステップ②プロテイン摂取量計算方法~

このカロリーのうち、どれだけをタンパク質から摂る必要があるか(つまりあなたのタンパク質摂取ターゲット)を推定しよう。ステップ1で出した値に、次の係数をかけて算出する。

→若年成人(18歳~30歳):0.18

→妊婦、授乳婦:0.20

→成熟した成人(30代):0.17

→中年(40歳~65歳):0.15

→老年(65歳超):0.20

~ステップ③プロテイン摂取量計算方法~

ステップ2で算出した値を4で割って、1日に摂取すべきプロテインのグラム数を算出しよう(タンパク質1gは4kcalに相当する)

※ランナーなど運動している方は1回の食事につき20g~30g増量。この量は筋トレをしている人も含まれるので諸説あり。とりあえず、プロテインを一般人より多めに摂るのが良し!※

私たちは栄養を取り戻し、生物学的機構の裏をかこうとするのではなく、それと手を結ばなければならない。

僕はまさにこの博士の言葉に栄養学の本質があるように思えます。

このタンパク質の面白いメカニズムは表層的なライフハックやノウハウを超えたダイナミズムがその裏には存在しており、その脈々と受け継がれてきたカラダに宿った知識をランナーは上手く活用してくのがベストかなと僕は思っています。

トレーニングで目減りしていくタンパク質(プロテイン)を上手く補給しながら、体重管理もできる超合理的な仕組み。最新の栄養学の知見を使えば、このようなアプローチ方法も可能なのです。

↓学びを深めたい方は是非、本書をご覧ください。超おすすめ!↓

科学の面白さが凝縮!紹介できなかったトピックも多く、少しでもこの動画が面白いと思えば読む価値あり。読後は食事に気を付けようと思わせ、実際の行動にまで影響を与える可能性がある超おすすめサイエンスノンフィクション。

↓(有料レベル)現役の研究者の知識量を体験できる!↓(以下の「URL」を直接検索ボックスにコピペしてPDFファイルを開いてみてください)

https://www.sunmark.co.jp/book_files/pdf/4057-9_syokuyokujin.pdf

ということで、計画的にタンパク質・プロテインを摂取するためのひとつの方法。それがメイドインジャパンブランドのuFitホエイプロテインです。

②人工甘味料不使用

③良質なタンパク質食を証明するアミノ酸スコア100

④乳酸菌配合

⑤アンチドーピング規格を満たしており安心安全

⑥障がい者支援

このブログが良いなと思っていただければ、是非、メイドインジャパンのuFitホエイプロテインをチェックしてみてください!合わせて概要欄からクーポンコードもゲットしてみてください!

味、内容量、飲みやすさ等申し分ない!少量でも腹持ちが良いような気がするので、食事量コントロールにはおすすめ。人工甘味料不使用でバリバリ高品質なアミノ酸が入っているので、トレーニング後は最適!でも、個人的には社会貢献事業というのが一番のポイント。

↓あなたの1杯が障がい者の支援に↓

uFit ホエイプロテイン(Whey Protein)

・Amazon

⇒5%OFFクーポン:ZRLTAEIP

・楽天市場

⇒5%OFFクーポンは以下をクリック

なぜ市販のプロテインで太るのか?

Q:「なぜ市販のプロテインで太るのか?」

A:「すべての食品は多くの栄養素の複雑な混合物」だから。つまり、糖質(や視床下部を圧倒する人工甘味料)がたくさん含まれているから結果、太ってしまう。もし健康やダイエットのためにプロテインを摂取するなら糖質や人工甘味料が入っていないプロテインを摂取しましょう!が、息を切らすレベルのトレーニングをしているランナーなら糖質が多めに入っていてもOKだと個人的には思います。逆にスロージョギングやLSD(VO2MAX50%以下くらい)などの低強度運動は筋肉内のグリコーゲンが消費されないため、できるだけ糖質が少ないプロテインがベター(だと考えられます)。と言うようにトレーニングメニューごとに摂取するプロテインと糖質の比率(希釈率)の調整もプロレベルのスポーツ栄養士ならやっているはず(たぶん)。ブログ・動画で伝えたいことは「栄養科学(プロテイン)は奥が深くマジで難しいけど超面白い!」

【大迫傑も使うおすすめ骨伝導イヤホンshokz OpenRun Pro】ランニングやマラソントレーニングを楽にする方法

サムネ案.png)

コメント