みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

みなさんはこんな事実をご存じでしょうか?

何でも食べるものにタンパク質を加えると、血糖値を下げる効果がある

こう指摘するのはジョンソン&ジョンソン・ヒューマン・パフォーマンス研究所の運動生理学主任クリス・ジョーダン博士です。

ランニングで一番大切なことは何か?そう問われて、外せないのがやはりこれ。食事です。

スポーツ栄養学の分野ほど、疑似科学が一時的に盛り上がったり、はやりすたりがあったり、あからさまな詐欺まがいなことまで蔓延しているところはないだろう

この言葉はスポーツ栄養学の分野を取材したやり手ジャーナリスト、ジェフ・ベルコビッチの言葉です。

また彼は様々な専門家や大学の研究者の話を聞きに行き、こうも述べています。

アスリートに広まっている栄養「科学」の非常に多くのものがでたらめだ

そんな混沌としているスポーツ栄養学で確実に言えることがあるとするなら。

それが、タンパク質摂取です。

スポーツに限らず、普段の生活の中でもいかにタンパク質を摂取できるのか?それが運動のパフォーマンス引いては健康においても「超」重要。

これはさまざまな研究者が口をそろえて言っている事実です。

冒頭の血糖値低下の話やタンパク質の話などスポーツ栄養学の裏側の話はこちらのノンフィクション本から。以下に指摘するアスカージューケンドラップ博士のタンパク質の話も出ています。この本の(ひとつの)主張は「歳を取れば取るほどタンパク質を摂ろう!」ということ。

が、しかし、よく勘違いされているタンパク質の常識が存在します。

ということで、本日はそんな専門家も勘違いしているタンパク質の「非常識」とその「なぜ?」を解説していきたいと思います。

今回はできるだけ書籍や論文などの一次資料を出して、本物の情報に直接当たってもらえるように工夫したので、是非、最後までご覧ください。

目次

<国際スポーツ栄養学会の公式声明>マラソン練習後の栄養摂取・タンパク質摂取はこうしろ!

↓<結論>栄養摂取のタイミングについての研究↓

International society of sports nutrition position stand: nutrient timing『国際スポーツ栄養学会の公式声明:栄養摂取のタイミング』

※ついに出ました学会の公式声明!紆余曲折を経てたどり着いた総括。この論文だけでまずはOK!持久系運動時のアドバイスもあり※運動中の補給に関して※。

・3時間置きにタンパク質を摂取しよう!

・一回20~40gの摂取で筋肉のタンパク質合成を最大に出来る(個人差があると言っても40gってマジか!?重要なのは1日の総摂取量です。ランナーにとっての適量は不明)

・運動直後から2時間まで高タンパク質食品を摂取するのがベスト!

などなどが載っています。

上記はあくまで一般論なので、この知識をベースにランナーに特化した栄養補給戦略(タンパク質摂取戦略)を組み立てていけば良いかなという指針的な感じです。これがそのままランナーに当てはまらないことだけは理解しておいてください(特にタンパク質摂取に関して)。

僕のような「専門家もどき」がめっちゃ多い分野なので、これらの情報は他人の言葉ではなく是非ともご自身の目で確認ください。

↓【これでOK】ド素人でも英語の論文を簡単に読める裏技↓

※注意点※

全文読む必要はありませんが、人を指導する立場であるなら、結論(Conclusions)は必ず読んでください!とても慎重であり、示唆深く価値のあることが書かれています。良き論文!

ちなみにこれから登場するタンパク質合成研究の権威のひとりブラッド・ショーンフェルド博士もこの研究に参加していたりします。

【ランニングの栄養学】栄養のタイミング:スポーツ栄養学の未来

ここにある1冊の本。

その名もNutrient Timing: The Future of Sports Nutrition

日本語で「栄養(摂取)のタイミング:スポーツ栄養学の未来」と題された本。

著者名をご覧ください。そこにはこう書かれています。

↑ジョン・アイビー PhD ロバート・ポートマンPhD↑

PhDとは博士号のこと。つまり、大学院の博士課程を卒業したその道の専門家と言っても差支えのないそんなふたりの共著。

何の元凶か?それが栄養摂取のタイミングについてです。

みなさんも聞いたことはないでしょうか?

トレーニング後30分以内にプロテインを摂取せよ!という常識を。

このゴールデンタイムを英語で「メタボリック・ウィンドウ」もしくは「アナボリック・ウィンドウ」と言います。この本でこれらの「代謝の窓」という仮説が提案されており、一般に広がっていったとのこと。

↓ちなみにグーグルブックスでこの本が無料で読めます↓

Nutrient Timing: The Future of Sports Nutrition

この本では

栄養補給のタイミングは、商業的なギミックではない。それは運動の代謝、生理学、栄養に関する最先端の科学的知見の成果だ。

と語られており、ある程度それらしいロジックが組み立てられているからこそ、実際の医師や栄養士などの専門家も納得してしまったという経緯があります。

この本が注目を浴びたのも、実は著者のひとり、ジョン・アイビー。彼は広告業界出身で、過去に医療関係の広告代理店を二社立ち上げた経験があるマーケティングの専門家というバックグラウンドが多分に関係しているのではないか?と指摘する専門家もいます。

この辺りはこちらの書籍がかなり面白いのでおすすめです。

数多くの栄養摂取のタイミングの研究や専門家のインタビューが紹介されており、読み物としても普通に面白いです。是非、巻末の出典をご覧あれ!以下に解説するブラッド・ショーンフェルド博士、ステュアート・フィリップ博士のコメントもこの本からの引用。

【栄養補給のゴールデンタイム】代謝の窓(タンパク質代謝の窓)は存在するのか?

が、しかし、この本で提案されているメタボリック・ウィンドウという仮説は科学的根拠が不十分であると指摘され、実際に2013年、運動とタンパク質研究の権威のひとりブラッド・ショーンフェルド博士らが行った調査研究。

運動直後のタンパク質合成に最適な時間帯、いわゆるメタボリック・ウィンドウの科学的根拠を調べ、「ファクターが多すぎて断定できない」と結論付けました。これは言い換えれば、「栄養の吸収が特別に高まるごく短い時間帯の存在は確認できない」ということ。またメタボリックウィンドウの存在を示唆する研究は、長時間の完全なリカバリーサイクルではなく、短時間に限定して効果を調べたものが大半であること、アスリートの日常的な行動に適用するのが難しいことも指摘されました。

↓実際の論文↓

①Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window?『栄養摂取タイミングの再考:運動後の同化時期は存在するのか?』

※「代謝の窓」があるなんて断定できていないだろう!とツッコミを入れる論文※

②The Effect of Protein Timing on Muscle Sterength and Hyperrophy:A Meta-Analysis『筋力と筋肥大に関するプロテイン摂取タイミングの効果:メタ分析』

①、②ともブラッド・ショーンフェルド博士の研究。そしてこれらの研究の行き着く先が上記のスポーツ栄養学会の公式声明(position stand)

さらに、トレーニングとタンパク質代謝研究の第一人者、カナダのマックマスター大学のスチュアート・フィリップス博士もこう指摘しています。

“栄養の時間帯(マジックウィンドウ)”が本当に存在するとは思えない。”筋肉は運動直後に炭水化物をスポンジのように吸収する”という考えは、その後の研究によって一掃された。

筋トレや高強度のインターバルセッションなど、筋肉に高負荷がかかる運動後に身体がタンパク質を必要とする時間があることは確かです。しかし、それは短時間で閉まってしまう窓というよりも、開けっ放しのドアのようなもの。

ふたりの博士が指摘していることは、運動直後の20分、30分、60分といった魔法の時間帯のようなものはない、メリットはタンパク質をいつ摂取するかではなく、摂取することそのことによってもたらされるということ。

このタンパク質摂取、タンパク質代謝に興味がある方はマックマスター大学のスチュアート・フィリップス博士の研究を漁れば、信頼性の高い情報を得られます。

ということで、個人的にスチュアート・フィリップス博士の研究をサクッと調べてみました。

複数の論文を読んでわかったことは、重要なのは運動という刺激とその後のタンパク質摂取自体であり、たしかにタンパク質合成の窓は比較的長時間、具体的には48時間から最大72時間開いています。

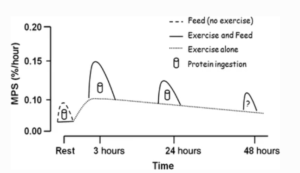

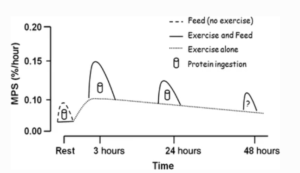

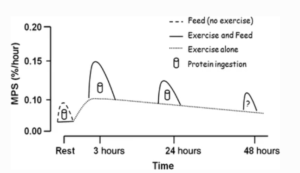

が、しかし、より詳しく見るとこのグラフにあるようにトレーニング後1時間から3時間の間が最も効果的のようです。また、高齢になればなるほどタンパク質を合成する能力が落ちるので、タンパク質摂取が重要。あとはタンパク質は1回の量を取りすぎると良くないということ。

これは後で具体的な数値を出して説明します。

また、筋トレのサプリメントについても示唆に富む発言があり、僕は良く知らないのですが、アルギニンやグルタミンなどのサプリメントに科学的根拠はないなども指摘されています。

【トレーニングとタンパク質合成の権威】マックマスター大学スチュアート・フィリップス博士のプロテイン研究等

↓僕が調べた良さげな研究5つ(マックマスター大学のスチュアート・フィリップス博士)↓

①A Brief Review of Critical Processes in Exercise-Induced Muscular Hypertrophy『運動で誘発される筋肥大の重要なプロセスにおける簡潔なレビュー』

この論文(の要旨)を根拠として運動後すぐにタンパク質を摂取すべきだ!と主張する専門家もいますが、結論やグラフの説明をよくよく読めば、“Changes in MPS ~are augmented immediately and for a prolonged time period after resistive exercise”や具体的な数値(48h)が記載されており、これらの前提が要旨に全く反映されていないため、誤解を招いているように思われます。とはいえ、タンパク質摂取時間のベストアンサーは上記にある学会の公式声明が示す2時間以内!

④A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults『システマティックレビュー:筋トレで得られる健康な大人での筋肉量と筋力についてプロテイン摂取での効果のメタ分析とメタ回帰分析』

⑤An Evidence-Based Narrative Review of Mechanisms of Resistance Exercise-Induced Human Skeletal Muscle Hypertrophy『筋トレで誘発される骨格筋の筋肥大におけるメカニズムの科学的根拠ベースのナラティブレビュー』

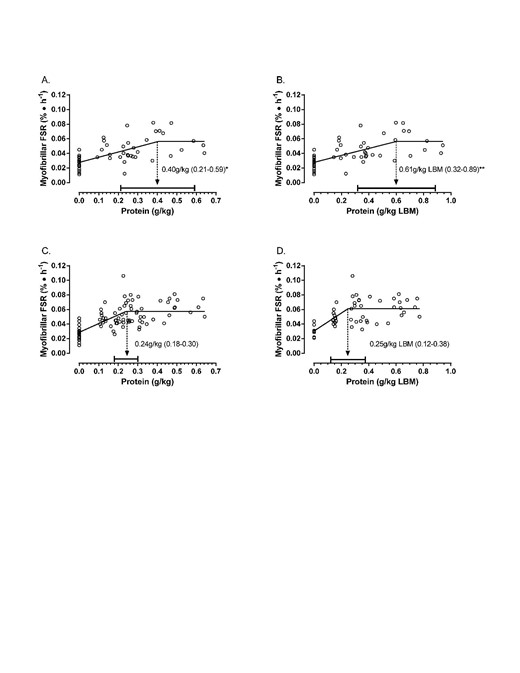

⑥Protein Ingestion to Stimulate Myofibrillar Protein Synthesis Requires Greater Relative Protein Intakes in Healthy Older Versus Younger Men『健康的な年配者VS若者では筋肉の合成を刺激するプロテイン摂取はどちらが(相対的に)より多くのプロテインを必要とする』

⑦Exercise training and protein metabolism: influences of contraction, protein intake, and sex-based differences『運動トレーニングとタンパク質代謝:筋収縮、プロテイン摂取と男女の違いの影響』

そして先程のこのグラフ。

ここにロジックをつけるのが、タバタトレーニングの考案者のひとり、立命館大学の田畑泉博士が教える細胞の視点です。

実は運動によるパフォーマンスアップには酵素が関係しており、その酵素によりPGC1αと呼ばれるマスターキーのような役割を果たす物質が運動後1日にわたって代謝機能に影響を与え続けています。このような酵素そのものが代謝の窓やドア、もしくはその窓やドアを開けっ放しにする文字通りの「鍵」。

そのようなイメージです。これはあくまでわかりやすいように自分流に解釈してお伝えしています。その点だけご了承ください。

だからこそ、田畑博士はこう言っています。

運動能力を向上させる機能(生理学的機能を持つタンパク質の量)は、運動中に向上(増加)しているのではなく、運動後数時間で向上(増加)するのです。したがって、タンパク質やそのもととなるアミノ酸が豊富な食事は、生理学的機能を持つタンパク質の原料を供給することになり、増加を手助けすることができます。

つまり、運動すると、細胞内での酵素やパフォーマンスアップのカギとなるPGC1αとよばれるマスターキーのお陰で細胞の扉が思いっきり開くため、タンパク質補給が良い感じにできる。この代謝の窓やドアは運動後数時間で全開になる、その期間にタンパク質豊富な食事がベストということです。

「なぜトレーニングによってパフォーマンスがアップするのか?」本物の専門家が教えるトレーニングの本質はこちらで解説しています。

【マラソン練習にも使えるランニングを使ったHIIT】1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始めるタバタトレーニング

タバタトレーニングを生み出した田畑泉教授(立命館大学)自身の著書。トレーニングがもたらす効果を細胞レベル(分子生物学レベル)で深ぼられており、面白い!この知識があると細胞レベルの「代謝」という全体像をスムーズに捉えられるような気がします。すべてのアスリートにおすすめ!

注意点としてはこれらの研究はレジスタンストレーニング、いわゆる筋トレとタンパク質合成を対象としており、持久系運動とタンパク質合成の関係については実はこう記されています。

Endurance exercise also stimulates MPS, but the responses are different to those with resistance exercise, and there is far less clarity on the length of time that they persist.

この文章をかみ砕くと、持久系運動でもタンパク質合成は刺激されるが、筋トレとは違った反応をする。継続時間はよくわかっていないということ。

ということで、ランニングなどの持久系運動とこれらの研究はある程度の相関関係はありますが、これがそっくりそのまま当てはまらないということだけご注意ください。

しかし、言えることはただひとつ。

運動とその後のタンパク質摂取は痛んだ筋肉の回復、つまりリカバリーを含め、筋肉を作る、パフォーマンスアップにはとても効果的であるということです。

「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」

※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※

「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。

↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓

【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド↓私の思い↓

https://note.com/ex_kitakubu/n/n50c76f03c1f1

【専門家が教える】タンパク質・プロテインを摂るメリットまとめ

私としては、練習1時間後以内に、回復のための食品を口にするよう、お勧めします

こう言うのは、スポーツ科学の修士号を持つ、トレーニングピークス創業者であり、持久系スポーツのプロコーチ、ジョーフリールです。

一つ目はウエイトコントロールにおける大きな効果。

タンパク質、脂質、炭水化物、3つの食品タイプのうち、タンパク質が最も満腹感を得られると指摘し、結果的に体脂肪の減少につながる

と述べています。

そして二つ目はこんな驚きの効果です。なんとタンパク質は、単に摂取するだけで、体を刺激して筋肉の再合成を始めさせることができるとのこと。

しかし、「1回の食事だけで消化器系の処理能力を超える量をとると、過剰な分はほとんど燃焼される(もしくは排出される)」とも指摘しています。

【フルマラソンおすすめ練習方法】50を過ぎても速く! FAST AFTER 50 【持久力の科学】

トレーニングピークスというサービスの創業者であり、自身もスポーツ科学の修士号を持つ著者のエビデンスベースで書かれた書籍。出典が膨大で面白い研究を知れます。ちなみにこの本でもマックマスター大学のステュアート・フィリップ博士の研究が引用されていたりします。

現時点の知見に基づけば、こちらの論文で指摘されているように“window of opportunity”効率よく吸収できる特定の時間帯は存在していないため、タンパク質は運動直後に一度に大量摂取するよりも、一日何度かに分けて少量を摂取するほうが効率良く吸収できます(筋トレの場合は1回40gまで大丈夫そう)。よって、筋肉の合成に関わるホルモンを研究しているフィンク・ジュリウス博士はこう言っています。

2~3時間ごとに食事することによって、代謝機能を最大に保つことができます。

特に中高年の方はそのような形で積極的にタンパク質を摂ることを博士はおすすめしています。

日本の大学院で博士号を取得し、渡米した現役研究者の書籍。専門はテストステロン。自身もガチで筋トレをしているため、「こんな方法もあるのか?」と参考になります。重い重量だけを上げる筋トレより効果的でケガのリスクが少ない男性ホルモンに特化した筋トレ方法が知れる。

英国オリンピック委員会を含む多くの世界のトップチームにアドバイスをしてきた著名なスポーツ栄養士で生理学者のアスカー・ジューケンドラップ博士は「アスリートは歳を取るにつれてタンパク質の摂取を増やさなければならない」と指摘し、具体的なタンパク質摂取の量についてこうアドバイスをくれます。

一度に約25g以上のタンパク質を摂取しても、ただ余分な尿素、つまり尿として排泄されるし、腎臓結石の形成に役立つ副産物を生成することにつながるだけだ。

さらに、細胞の中にあるボイラーの役割を果たす、ミトコンドリア。タンパク質が多いとこのミトコンドリアの燃焼能力もアップします。これはランナーなど持久系競技の選手にとって、非常に重要なことです。

よって、応用生理学者ハウリー博士はこう語っています。

研究結果を踏まえ、持久系競技の選手には、走った後に20gのタンパク質を摂取することを推奨しています。また、これはどちらかというとプロ選手向けのアドバイスですが、一日全体としては、体重1kgにつき1gのタンパク質を一定の間隔で摂取していくように心がけるべきです。

【プロテオリシスを防ぐ】糖質補給の重要性

実は過酷なトレーニングや食事制限等でカロリー不足が続くと、体は糖新生と呼ばれるプロセスで筋肉のタンパク質をブドウ糖に変え始めます。

だからこそ著名なワールドクラスのロードバイク選手を指導してきたプロコーチのヒーレー氏はこう補足します。

走行中または1日のうち、いつなんどきこの糖新生のプロセスが起きるかわかりません。ですから、少ない量の食事を頻繁に摂ることが秘訣なんです。

そして彼はこう続けます。

リカバリー食品の成分に高タンパク質が必須なのも、それが理由です。

これが持久系アスリートでも、細切れにタンパク質を摂取しなければいけない理由です。

ランナーのためのロードバイクレースとロードバイクトレーニング

アスカー・ジューケンドラップ博士、その他の研究者や一流コーチの話が載っています。食事の項目は持久系アスリートに特化した視点で書かれているのでおすすめ。タンパク質摂取×持久系スポーツを調べるにはおそらく一番詳しい?(やや古いのでそこだけは注意)。それ以外の知識もタメになり、ロードバイクをしていない方にもおすすめ!ちなみに炭水化物とタンパク質4:1はこの本からの知識です。

特に高強度のトレーニング、具体的には最大酸素摂取量60%以上の運動を行った場合はエネルギー源のほとんどが筋肉内のグリコーゲン(糖質)に依存し、運動直後はその回復のために血液中からのブドウ糖の取り込みがさかんに行われます。

だからこそ、きつい練習後には糖質を補給する必要があります。言葉を換えれば、最大酸素摂取量60%未満であれば、糖質の依存度が低くなり、糖質補給はそこまで重要ではないとも言えます。

糖質を摂取することでインシュリンが分泌され、インシュリンは筋肉へのアミノ酸の取り込みを加速し、筋線維の合成を促進する。そして、その際、カラダは筋線維の修復だけでなく、少し余分に筋線維の合成を行う。その結果、筋肉が太くなるのだ。

こう指摘するのは、信州大学医学部の能勢博博士です。

そして、比率は4:1です。

炭水化物4に対してタンパク質1。この炭水化物とタンパク質を4:1の割合で摂取すれば、回復速度が最大になる、そう結論付けたのは、やはりこの大学、マックマスター大学の研究グループです。また、2004年、テキサス大学は炭水化物とタンパク質を配合した飲料が、炭水化物だけの飲料に比べてグリコーゲン貯蔵量を38%増大させることを発見したとも報告しています。※上記の情報は「世界最高のサイクリストたちのロードバイク・トレーニング:ツール・ド・フランスの科学」に記載※

さらに、糖質を摂取することで分泌されるインシュリンはストレスホルモンのコルチゾールからの影響を打ち消すと示唆されており、高強度のトレーニングを行うと「プロテオリシス」と呼ばれるタンパク質分解が促進され、結果、筋肉の損耗が生じる可能性があり、この「プロテオリシス」を防ぐというような観点からも糖質の摂取は重要とのことです。

先程の信州大学の能勢博博士も乳製品の驚くべき効果。具体的には速歩などのやや激しい運動と乳製品摂取を組み合わせることで、血液量が増え、結果的に持久力がアップし、同時に体温調節機能も向上することで熱中症予防にも繋がり、さらには動脈硬化の予防にもつながる。

これを研究ベースで解き明かしました。

【1日1万歩は意味ない!?】ウォーキングの科学10歳若返る本当に効果的な歩き方

信州大学医学部教授であり、有酸素運動研究のスペシャリストのひとり。乳製品や糖質補給を自身の研究から深ぼっており、内容はさすがと唸るレベル。著者の論文を読んだんですが、海外の研究者が書いた論文より数倍難解でした笑。難しい!

↓能勢博教授の論文↓

ここまで知る限るの様々な研究や専門家の話をご紹介してきましたが、言いたいことはズバリ、

運動後にはタンパク質を摂取しよう!タンパク質摂取は身体にとっては確実に良いことである!

これだけです。

【ランニング練習】最も効率の良いおすすめプロテイン摂取方法

では、僕が考える最も効率の良い摂取方法をお伝えします。

結局のところ、砂糖の偽薬で足が速くなってレースに勝てるなら、効果がすべて思い込みによるものだろうと誰が気にするだろうか?

この言葉はオーストラリア国立スポーツ研究所の生理学者ショーナ・ハルソンとデイビッド・マーティンの言葉です。

オーストラリア国立スポーツ研究所の生理学者ショーナ・ハルソンとデイビッド・マーティンが「インターナショナル・ジャーナル・オブ・スポーツ・フィジオロジー・アンド・パフォーマンス」で発表した伝説の論説はP327~。ポジティブな思い込み効果(プラセボ効果)は排除すべきではないし、その線引きも曖昧。2021年に改訂版が出たらしいです(英語verだけ)。キンドル版を買うか迷う~。

なんとオーディブルも対応しています!これで英語の勉強にも役立つ!↓ラインナップ40万冊以上。無料キャンペーン実施中。いつでも退会可能。返品・交換も可能↓

アマゾンオーディブル(聞く読書)

重要なのはいかに信じられるか?思いを込められるか?です。

なぜここまでたくさんの科学的根拠を提示してきたのか?

それこそタンパク質に思い入れがあればあるほどポジティブな思い込み効果を最大限に活用できるから。

プロテインでもサプリメントでもその能力を最大限に高めて、活用するにはただ単に摂取するだけではなく、いかにポジティブな思い込みを反映させることが出来るのか?これが心理学を用いた最も効率の良い摂取方法。そう、だからこそ知識やストーリーが大切なのです。

健康に良く、パフォーマンスアップに繋がるタンパク質を使って障がいを持った方々の自立支援が出来ないだろうか?そのような営利目的以外でプロテインを販売している会社が実はこの日本に存在しています。

この日本発のブランドuFit Soy Proteinこそがこちらのパッケージにもある通り障がい者の自立を支援しているのです。

↓自分自身のカラダのためになり、尚且つ人のため、社会貢献に繋がるおすすめプロテイン↓

楽天 5%OFFクーポン

筋トレにもおすすめソイプロテインの感想

・「超」美味しい(←まるでデザート)

・人工甘味料

・着色料不使用(国内製造のタンパク質の使用)

・家族全体で健康と運動を意識できる

・障がいを持った方々の自立支援に貢献できる(社会的意義)

・価格が高い(750g3980円)

味:黒糖きなこ

忖度抜きで美味しいです。和風のデザート(シェイク)感覚で飲めます!僕がこれまで飲んだプロテインの中でダントツ一位!※PRとか抜きにして※

また人工甘味料・着色料を使っていないのもGOOD!

価格(750g3980円)や他のタンパク質(ホエイやカゼイン)などと比べると二の足を踏みがちですが、特に奥さんや子どもさんがいる方にこそ僕はおすすめします!運動後のおやつ(量は少な目で牛乳を多く入れるのがベター)として重宝し、『家族で健康を意識できる』というところ、『社会貢献活動に参加している』というところにお金を払う価値があると僕は考えます。

↓社会貢献活動(障がい者の自立支援)↓

https://ufit.co.jp/pages/about

動画の知識を使えば、他のタンパク質と遜色なく効果を発揮できると考えます。何でも一度挑戦してみて、合わないと思ったらやめてOK!そのようなフットワークの軽さが何事にも大切だと僕は思います。

★uFit soy protein★

【楽な走り方がダメな科学的理由】おすすめマラソントレーニングはしんどいランニング

コメント