みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

2022年、今年の箱根駅伝、往路5区山登り区間の國學院大學と復路最終10区の東海大学。

この二校、ふたりの有力選手に起こった悲劇。

特に東海大学は最終10区、残り1キロで逆転をゆるし、シード校から陥落してしまいました。

いったい彼らの身に何が起こったのか?

それが低血糖症。いわゆるハンガーノックと呼ばれる糖分が足りない状態です。

マラソンなどの持久系スポーツには糖質より脂肪をいかに燃焼させるかが重要と言われています。

以前取り上げたこの動画、伝説の飛脚は【なぜ】たった3日で500kmを走破出来たのか?

この動画では持久力の秘密を「糖質からの脱却」という視点で考察しました

実はこの動画には重要な前提が隠されています。

目次

なぜ箱根駅伝で低血糖症(ハンガーノック)が起こったのか?

実在した伝説の飛脚を取り上げた動画に隠された重要な前提。

そう、見ての通り、この動画で取り上げたのは500km。つまりウルトラマラソンレベルの話。

ここまで長い距離だと、最初からゼエハア言ってこの距離を走り出す人はほとんどいません。

糖質から脱却し、驚異的な持久力を発揮できるのは、人類史からみて、ゼエハア言わないレベル、中強度で走ることが可能な長距離の場合。

これが隠された前提なのです

それが、今回の箱根駅伝の往路5区、復路10区の結果です。つまり、ゼエハアする高強度のランニングでは糖質こそがエネルギー源として超重要となるのです。

フルマラソン2時間切りプロジェクトBreaking2を取材したスポーツジャーナリストであるアレックスハッチンソンは自らの著書でこう指摘しています。

ある研究によれば、マラソンの距離を2時間45分ペースで走るとエネルギーの97%を糖質に頼り、3時間45分のペースになると糖質の割合が68%に下がることがわかっている

そうなのです。市民ランナーであれば脂肪こそがフルマラソンを攻略する鍵になり、逆に一分一秒を削りだすプロランナーや箱根駅伝選手では、糖質こそが重要となってくるのです。

つまり、

これで、伝説の飛脚の秘密がわかると思います

伝説の飛脚の運動強度は高強度ではなく中強度だったからこそ、あそこまでの持久力を発揮出来た。だからこそ、運動強度がゼエハア言わないレベルでこそ、「糖質に頼らない代謝」が真の効果を発揮するのです。

この理論から言えば、市民ランナーでも無補給でマラソンを完走出来る可能性があるのです

箱根駅伝ランナー・プロランナーのベストな補給戦略

では、

代謝柔軟性を目指すのが賢明だろう

こう指摘するのが、スポーツ栄養学に科学的な厳密さを取り入れて数々の論文を発表してきたオーストラリア国立スポーツ研究所のスポーツ栄養学部門長、ルイーズ・バーク博士です。

ルイーズ・バーク博士が指摘する代謝柔軟性とはいったい何なのか?

代謝柔軟性とは「エネルギーとして脂質を使うか糖質を使うかを柔軟に切り替えられる能力」のことです。

この代謝柔軟性という発想は脂肪を主に使うタイムを狙わないランナーにとっても参考になる発想なので是非頭に入れておいてください

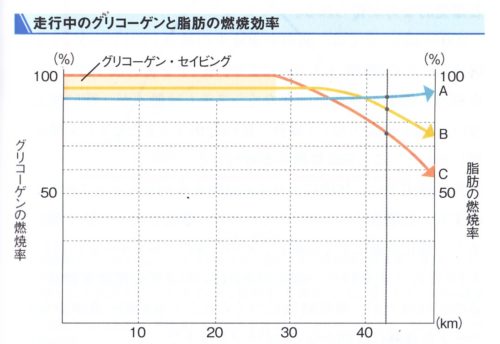

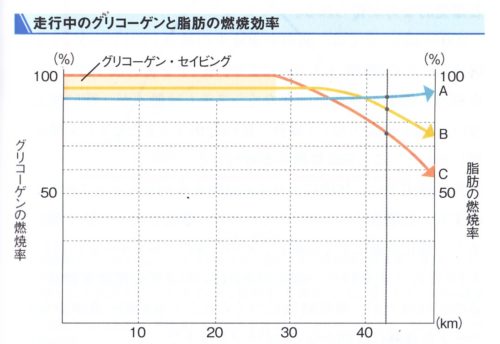

では、こちらの図をご覧ください。

以前にも以下の動画で説明した通り、マラソンの攻略はいかにグリコーゲンをセーブするかです。

このグリコーゲンセービングの究極的な手法がルイーズ・バーク博士が指摘している代謝柔軟性にあります。

ルイーズ・バーグ博士によると、高糖質食を摂る一方で、週に2~3度は糖質の貯蔵が枯渇した状態でトレーニングする方法が効果的だと指摘しています。つまり、糖質をフルに蓄えて行うトレーニングと、空にして行うトレーニングを慎重に切り替えていくのです。

スリープロー【低グリコーゲントレーニング】

ただしハンガーノックになりやすい糖質の枯渇状態でのトレーニングは、どうしても質が低下する傾向にあるのが問題です。

これを解決したのが、「スリープロー」と名付けられたトレーニング方法であり、2016年にルイーズ・バーグ博士は興味深い実験結果を発表しました。

スリープローとは、夕方に糖質をエネルギーとする高強度のトレーニングを行い、その後、糖質抜きの夕食を摂り、翌朝は朝食前に、糖質が枯渇した状態で中強度のトレーニングを行うというもの。

このサイクルを3回くり返し、合計6日かけただけで、自転車での20キロのタイムが3%向上した

とルイーズ・バーグ博士は報告しました。

ケニアランナーの速さの秘密は低糖質トレーニング??

そして彼女はこのような面白い指摘もしています。

それはマラソンでの強豪国、ケニアのランナーは「糖質の依存度が高いが、貧困からスタートしていることが多いため、空腹でトレーニングすることも珍しくない

なんと幼少期から自動的にスリープロートレーニングをケニア人ランナーは行っていたのです。

また、自転車競技の世界では「栄養のピリオダイゼーション」という考え方でより大きな期間で区切り、調整していたりもします。

具体的には、オフシーズンには脂質の比率を高め、その後レースシーズンが近づくにつれ、高強度運動に必要なエネルギーを補給するために炭水化物に比重を移していく。

そうすることで、レース中に運動強度が上がってゼエハアしても脂肪を使える体、下の図では、青い線、つまりグリコーゲンセービングが出来る体に変化させるのです。

【糖質代謝実験】カリフォルニア大学デイビス校

たとえば2016年、カリフォルニア大学デイビス校のスポーツパフォーマンス研究室で行われた研究によると、心拍数が1分間に115という比較的低い段階で脂肪から糖質に切り替わるエネルギー効率の悪い被験者が特定のトレーニングと食事を行うことで、その閾値を141まで高めることに成功しました。

つまり、よりきつい高強度の運動をしても糖質ではなく脂肪を使ってエネルギーを生み出せる体になったことを意味しています

それは、練習メニューに食前の持久力トレーニングを加え、より高脂質の食事、いわゆるケトン食に変えることです。

約4ヵ月も掛かったこのトレーニングによって被験者は脂肪の利用度があがって糖質を温存できるようになりました。

つまりグリコーゲンセービングが可能になったのです

このように糖質と脂質のエネルギーの燃焼比率はトレーニングと食事でコントロール出来ることが最新のスポーツ科学から見えてきました。

ここまで聞くと、正直なところ、これらのテクニックはかなり大層でしんどそうと思いませんか?

しかし、もっと簡単で効果的な方法が存在します。そしてこの方法こそが今年の箱根駅伝で行われていれば、もしかするとパフォーマンスを落とさずにゴールできたかもしれません。

パフォーマンスを上げる糖質の使い方【糖質ドリンクのうがい】

それがこれ。

2009年、バーミンガム大学の実験で糖質ドリンクでうがいをして吐き出すことにパフォーマンスをあげる効果があることが報告されました。

さらに2015年、ブラジルの研究者がサイクリストを被験者とした実験でわかったこと。それは、食前、食後、枯渇状態(低糖質状態)の3パターンで20キロのタイムトライアル中にスポーツドリンクで口をすすいで吐き出した際、最も大きな効果が出たのは、枯渇状態つまり低糖質状態だったのです。

そうなのです。低糖質状態でなんと糖質が入ったドリンクで口をゆすいで吐き出すだけでハンガーノックを防ぎ、パフォーマンスがアップする。

詳しく知りたい方はこちらの動画で説明しています

正直、結構うさんくさいかもしれませんが、最新のスポーツ科学を取り扱っている本数冊に載っているほど比較的信頼性の高い王道のテクニックです。このように糖質はサブ3以上を目指すシリアスランナーにとってはかなり重要になってきます。

ケニア人ランナーと糖質の関係

現在男子マラソンの歴代記録の上位100人のうちかなりの数を占めるケニア人ランナーは、通常、カロリーの76.5%を糖質から摂っていることが調査でわかっています。

この調査から言っても、ランナーには糖質が絶対不可欠であることは疑いようがありません

だからこそ、重要なのがいかに脂肪を効果的に使える体を作れるか、です。グリコーゲンセービングこそが選手の伸びしろとなり、この伸びしろを科学的に伸ばす研究が現在のスポーツ科学では追求されています。

難しそうに感じるかもしれませんが、よく言われる早朝、朝ごはんを食べずに走る空腹トレーニング。

実はこの科学的根拠こそスリープローテクニックにあったりします

ゼエハア言うしんどい練習だけでなく、いかに脂肪を効率良く燃焼出来る体をつくるか、代謝柔軟性を獲得する。人間なら全員にこの伸びしろがあります。マラソンという競技、このようなアプローチもおもしろいかもしれません。

【なぜ!?】メタスピードエッジを買ったのか?【アシックスおすすめランニングシューズ】

コメント