みなさん、どうもこんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

どうすれば速く走ることが出来るのか?

フルマラソンサブ3、サブ2.5やハーフマラソン、10kmなど短いレースで入賞を目指すランナーの素朴な疑問。

僕もレースに出て、毎回思うのがなぜあんなに速く走れるのか?です。

今回は一般ランナーと速いランナーの動作を比較しつつ『速く走る』を考えていきたいと思います。

速いランナーの動きを抽出し、その動きを自分のものにすれば、少しでも速くなのるのではないか?

走り方の具体的なイメージを持つことはスキルアップに重要だと考えるので、少しでも速く走りたいランナーのみなさまのお役に立てれば幸いです。※思ったより長文になってしまいました(泣)ご了承ください。

↓肖像権についての解釈↓

目次

はじめに

走る動作に着目する意味。

以前、『脂肪を燃やすトレーニング―体験的マフェトン理論 』という本を読みました。

その中でスピード練習を完全否定する?面白い理論によって驚異的な記録をたたき出したのが、その本の著者藤原裕司さんです。

この本はマフェトン理論という、すべての持久系トレーニングに活用できる心拍数を用いて運動強度を管理する方法を説明しています。

この本はマフェトン理論を分かりやすく説明しており、また著者自身が実践しているため、原書直訳の読みづらい?日本語版にくらべ、マフェトン理論入門書としてはおすすめです。さらに深くマフェトン理論を知りたい人は原書(日本語版)『マフェトン理論』で強くなる!―革命的エアロビックトレーニングを手に取ってお読みください。

彼の練習はきついゼエハアするトレーニング(具体的には心拍レベル4以上)はほとんど行わないというものです。※というか一切行わない!?

しかし、そのような中~低強度なトレーニングによって記録自体はメキメキと向上しており、フルマラソンではなんと2時間30分を切るレベルです(たしかそれくらいの走力だったはずです)。ヤバすぎ(汗)

強度を低くするのならば、マラソン選手並に練習量をこなしているのか?と思えば、そうではありません。

この現象の本質を一言でかみ砕くと「ランニングエコノミーを如何に最大化するか」つまり「いかに無駄のない効率的な走りかたを身に付けるか」

その一点につきるような気がします(個人的な感想)。※もしくは食事かもしれませんが(後述)

この本は僕のようなインターバル系トレーニングを大正義として考えているランナーにとって反乱ともとれる刺激的で面白い視点を与えてくれました。

この本を読んで、ランニングエコノミーや効率的な動作とはどうすればいいのか?を改めて考える機会となりました。

※ちなみにこの本ではマフェトン理論による脂肪燃焼と持久系運動との関係について述べられており、速く走ることの説明は不十分だと感じました。そのためランニングエコノミーについてはほとんど触れられていないので、本当に僕の着想と感想です。ご注意ください。

糖質制限が流行る前に糖質制限に近い考え方をスポーツに取り入れているのもこの本の評価されるべきポイントだと思います。現在、海外を中心として持久系スポーツにも糖質制限(完全制限ではない←ここ重要)が少しずつ浸透しているみたいです。この栄養?食事?分野もとても興味深いのでもう少し知識を増やし、考えが固まれば、実際に実験して効果を検証してみたいです。

↓常識を覆す?読んで損はしないおすすめの二冊(ダイエットにも効果的)↓

速く走る効率的なフォームとは?ストライド走法?ピッチ走法?どちらがおすすめ?

『速く走る効率的なフォームとは?ストライド走法?ピッチ走法?どちらがおすすめ?』

どの本にも書かれているオーソドックスな質問です。

当たり前ですが、速く走るためには『歩幅とピッチ、両方必要』です。

ある程度速く(10kmで入賞圏内、もしくは大規模な大会で上位5%以内)走るには、歩幅とピッチを向上させる必要があります。

なぜピッチ走法がメインで取り上げられているのか?

ランニング雑誌等で取り上げられているのが初心者はピッチ走法がおすすめという論調です。

これはピッチ走法にならざるを得ない理由が存在すると思われます。

その理由としては、スピード練習に対する練習頻度が少ない、練習内容が伴っていないためです。

基本的にLSDやロングジョグなどゆっくり長く走ることを前提にメニューが組まれていることが多く、またインターバルと言っても内容的にはインターバルに届かないような練習の場合も多いです(運動強度やスピード管理などしていない等)。

これによりジョグペースの足の運びを体が学習してしまい、レースの後半ではどうしても普段の歩幅に戻ってしまいます。もしくはもっと狭い歩幅になります。

その場合はどうしてもピッチでカバーせざるを得なくなり、必然的にピッチ走法で走るしか選択肢がなくなってしまうと考えます。

また、ピッチ走法は怪我のリスクが低くなるためマラソン初心者におすすめという学説もピッチ走法を後押ししています。

しかし、速く走りたいのなら必然的に両方鍛える必要があります。

どちらが重要かという一般的な問いかけへの答えはストライド、ピッチそれぞれ意識したトレーニングが必要ということです。

ここで重要なのが、『ジョグペースの足の運びを体が覚えてしまう』ということ。

『LSDやジョグ』と『ペース走やインターバル走』では使う筋肉が違うことは体感的にわかると思います。

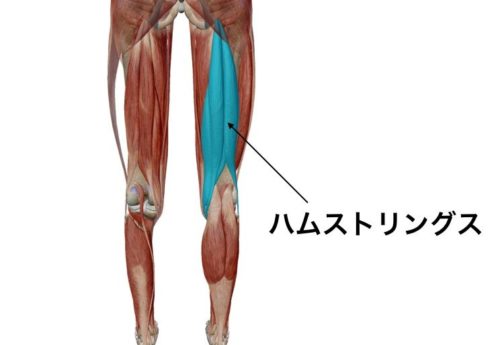

あくまで陸上未経験のド素人としての個人的な体感としてはLSDやジョグでは下腿三頭筋(腓腹筋やヒラメ筋)がメインとして使われ、ペース走やインターバル走では大殿筋やハムストリングスなどの筋肉がメインとして使われる印象があります。※インターバルトレーニングで感じる筋肉の張りとは別ものと捉えてください。スピードを上げるとどうしても下腿三頭筋も必然的に動員されるので、インターバルトレーニングで下腿三頭筋の張りは『スピードを出したトレーニングになっている』ことを意味します。トレーニングの良し悪しは置いておいて。

使用される筋肉の違いの考察は下記に比較動画とともに詳述しています。

その証拠?として下腿三頭筋がハムストリングスや大腿四頭筋やハムストリングスと比較して異様に発達しているランナーを見かけます。ちなみに僕もその一人です。

肥大化した下腿三頭筋。見苦しくてすみません。。。

これはフォームやスピード、タイムなど考えずに距離だけをこなそうとし、フォームを追求しなかった結果、下腿三頭筋を酷使するLSDやジョグに特化した仕様になってしまったというのが僕の考えです。現在も絶賛フォーム改善中です笑。

現在、僕がインターバル等の大きなフォームが必要なトレーニングを積極的に取り入れているのはフォーム改善、強いて言えば『動作の再学習』の意味合いも併せ持っています。

上記のようにLSDやジョグに特化したランナーに特徴的なのが、コンパクトなピッチ走法です。

ピッチ走法は速く走るためには必要不可欠ですが、それは大きな筋肉を動員した場合であり、下腿三頭筋等の小さな筋肉を動員してしまうピッチ走法ではすぐにスピード限界や疲労限界が来てしまう印象があります。

よって素人のピッチ走法と経験者のピッチ走法はまったくの別物だと認識した方が無難です。

下腿三頭筋などの小さな筋肉を主動作として足を高回転させる走法

ランニングエコノミー×

ハムストリングス・大腿四頭筋などの大きな筋肉を主動作として足を高回転させる走法

ランニングエコノミー○

上記より下腿三頭筋自体がハムストリングスや大腿四頭筋と比較して異常に発達しているランナーやジョグやLSDで下腿三頭筋が強く張ってしまうランナーは大きなフォームで走る練習が必要だと思います。

速く走るための最も効率の良いランニングフォームとは?

適切なピッチ走法を習得するためにこそスピード練習のような『大きなフォーム』で走る練習が必須です。

キックバックにより足が高く跳ね上げられたハムストリングスを最大限利用するフォームと定義します(僕の理想です)。

※大迫傑選手 右踵の高さに注目!お尻に付きそうなくらい高いキックバック

※設楽悠太選手 こちらも右踵が高い位置にあります。

※キプチョゲ選手 もちろん世界王者のこの選手も。

上記の写真はすべてマラソンの時の写真です。基本的にこのフォームで42.195km走り続けます。

つまりこのフォームが最も楽に速く走ることが出来る最適なフォームだと言えます。ほとんどすべてのトップランナーの共通点です!

このフォームに近づくことが出来れば、もう一歩速く走れるのではないか?

こんなフォームは一流の選手だけに可能ではないのか?

そう思われるかたも多いと思いますが、僕が思うにフォアフットやミッドフット、ヒールコンタクトなどの走法より誰でも簡単に再現が出来る点が最大のメリットだと考えています(その理由は下記に詳述)。

繰り返しになりますが、フォアフットやミッドフットを意識するよりキックバック(ハムストリングス)を意識するほうがはるかに簡単に再現でき、尚且つ定着しやすく結果、効率的に速く走れる、つまりランニングエコノミーを最大化させることが可能だと思っています。

※特に陸上経験がない人にとっては効果的だと考えます※

そう結論付け、僕は毎回意識して練習で取り入れています。

実際にハムストリングスを動員できるとイージーペースやジョグペースのスピードがぐっと上がります。※主観的なしんどさは変わらないため、キロ5:00くらいのしんどさを感じたとしても時計を見るとキロ4:45だったりします。

>>これで!?誰でも簡単にマラソンのパフォーマンスを爆上げする裏技

速く効率的に走るランニングフォームとキックバックの関係性(比較動画で検証)

では実際の比較動画を観てみましょう。

黄色のランニングシャツを着ているランナーと黒いランニングシャツを着ているランナーに注目してください。

※黒いランニングシャツを着ているランナーは入賞ランナーです(たぶんハーフマラソン1:15切って走る走力を持っていると思います)※

キックバックで跳ね上げられた足の位置

このふたりの大きな違いが『キックバックにより跳ね上げられた足の高さ』です。

一目瞭然で黒色のランニングシャツを着ているランナーのほうが足が高く上がっています。

なぜ速く走れるのか?速い市民ランナーの共通点!

→キックバックにより高く足が跳ね上げられた大きなフォーム

なぜこの違いが発生するのか?

→ハムストリングスをうまく使えているかどうか!

膝を曲げる筋肉は大きく分けてふたつ存在します。

1.ハムストリングス(半腱様筋、半膜様筋、大腿二頭筋)

何度も言いますが、黄色のランナーさんと比べ黒色のランナーさんのほうが脚が上がっていることが見て取れると思います。

この理由としては下腿三頭筋で地面を蹴り上げてから、ハムストリングスの収縮により膝関節をより深く曲げることで高いキックバックが可能となり、脚を前方に出しやすくなっているのではないか?という仮説を立てました。

よって必然的にストライドも大きなります(映像からも確認出来ます)。

両者の違いはハムストリングスの使い方による違いだと結論付けました。※もしくは下腿三頭筋からハムストリングスへの切り替え効率の良さ?の違いかもしれません。

接地

↓

下腿三頭筋で蹴り上げ、軽く膝を曲げる

↓

脚を前方に運ぶ(腸腰筋を使って)

※下腿三頭筋は膝を曲げることが可能

接地

↓

下腿三頭筋で蹴り上げ、軽く膝を曲げる

↓

ハムストリングスでより深く膝を曲げ、踵をお尻まで持っていく

↓

脚を前方へ運ぶ(腸腰筋を使って)

※下腿三頭筋とハムストリングスによってより深く膝を曲げることが可能

いづれにせよキックバックによりかかとを高い位置まで持っていくのには、下腿三頭筋である程度蹴り上げてから(同時に膝が曲がる)、ハムストリグスに切り替えることでより深く膝を曲げるという運動が一番しっくりくる説明だと思います。

そしてこのハムストリングスの働きが超重要ではないのか?というのがこの動画で伝えたいことです。

キックバックを意識するだけでもハムストリングスを使えるので、ジョギングやペース走などでは意識的にハムストリングスを使って高いキックバックを再現しましょう。

動作を意識するのではなく筋肉を意識するだけでも体の使い方は大幅に変わってくると考えています。※なので、筋肉の図を載せました。

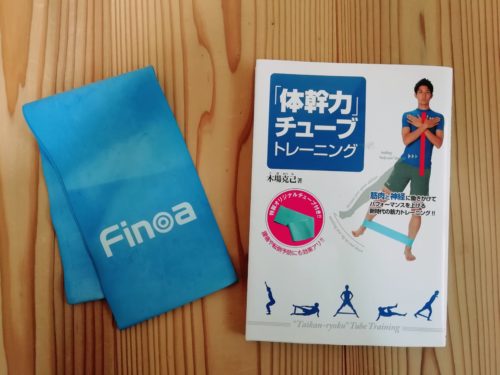

速く走るために!ランニングエコノミーを高めるランニングフォームを習得するトレーニング方法

筋肉を鍛えるのではなく、筋肉を動かしている感覚を身に付ける。

運動前のウォーミングアップ(動的ストレッチ)として実施することで、一石二鳥!

↓僕が実際に使っているもの↓

正直、どの教則本でも大丈夫です(書いていることはほとんど同じなので笑)。

教則本にはどの筋肉に効果があるか記載されているので、運動前の動的ストレッチの一環として使用したい筋肉(この場合はハムストリングス)を使うトレーニング選んで、実施。

チューブを使うと効果的に効いている(収縮している感じ)が得られます。

あと持ち運びしやすいのも最大の利点。

がんばる必要はなくただ収縮を感じるだけでOK!この感覚を覚えておく。

これだけで意識的にハムストリングスを導入しやすくなります!

この考えはすべての競技に応用可能です。

僕は日本のプロロードレーサー(自転車競技)のインタビュー記事からヒントを得ました。

速く楽に走るためにはハムストリングスを使うランニングフォームを目指せ!

『下腿三頭筋』をメインに使用

『ハムストリングス』をメインに使用

膝の位置を見てください。

股関節の前方への運びも黄色のランナーさんに比べ黒色のランナーさんのほうが、前方への投げ出しが大きいために膝の位置が高くなっていることがわかります。

黄色のランナーさんがより前方にいる、つまり標高的にも高い位置にいるのに黒色ランナーさんの膝の位置のほうが高い!

これは効率の良いハムストリングスと腸腰筋の連動のためだと思われます。

ランニングエコノミー 効率の良い走りとは?

蹴り上げによる力をそのまま足を前方に運ぶ力に利用しているような感じ。

もしこれが下腿三頭筋をメインに使用していた場合は足部で地面をひっかくような蹴り出しとなり(足部の底屈)、膝関節が曲がるより地面をひっかくほうに力を使い、足の引き上げが少なくなるため、腸腰筋の力が発揮しづらくなり、ストライドが狭くなります。

キックバックによりかかとが高い位置まで上がることで、必然的にストライドが広くなり、さらにハムストリングスなどの大きな筋肉を動員することが出来、結果、ランニングエコノミーも改善するのではないか?

またかかとをお尻に近い位置まで持っていくことが出来ると腸腰筋も効果的に動員することが出来、前方への脚の運び(足の振り出し)が容易になると思われます。

キックバックに注目した理由!速く走るランニングフォーム

膝関節は解剖学上、基本的に曲げ伸ばししかできない構造であるため誰でも比較的簡単に再現できます。

オリンピックや東京マラソンなどのトップランナーの動画を観てください。

速い選手はほとんどすべてキックバックにより足が高く跳ね上がっているという事実。

これはトップランナーほとんどすべてに当てはまっているはずです※女性ランナーは例外あり。

速いランナーの動きから共通点を見つけ、その中で核となる動き、ほとんど全員が行っている動きを抽出した結果、僕はキックバックという答えに行きつきました。

たとえば、速いランナーの腕振りに着目すると、共通する点が少ないことがわかります。

トップランナーでも多種多様な腕振りをしていることはわかると思います。

これは曲げ伸ばし以外の自由度がある肩関節の特徴であり、速いランナーの腕振り動作は核となる動作が不明確であったり(肩甲骨や体幹も連動するので)、複数出てくることも考えられ、再現性が困難になってしまいます。

なので、肩関節や股関節の動作よりもっとわかりやすく、もっと言えば簡単に再現しやすく、さらにほとんどの速いランナーが行っている動作がハムストリングスを使うキックバックにより足を高い位置まで運ぶ動作です。

動画を観て具体的なイメージを持って練習に取り組むと練習の質が高まり、より短期間で速くなれること間違いなし!

みなさんはランニング中に肩が上がってしまいませんか?言葉を変えると肩に力が入り、力んでしまう。硬い走りとも呼ばれます。

【マラソントレーニングで意識】理想のランニングフォームの作り方

マラソントレーニング中に指導者はよく「リラックスして走ろう!」と言います。

では、

と思いませんか。

なぜ硬いランニングフォームになるの?

上記でも言いましたが、硬い走り(ランニングフォーム)の原因。

それは肩に力が入り、肩が上がってしまうからです。

肩が上がらない理想のランニングフォームの作りかたは肩を上げている僧帽筋上部の筋緊張を緩めることにあります。

僧帽筋は肩に付着している大きな筋肉です。

そのため、上部・中部・下部と三つに分かれています。

そしてそれらはひとつの筋肉であるため、お互い連動しています。

僧帽筋上部が緊張して硬くなることで肩が上がるのなら、逆に下部が弛緩して緩んでいるということです。

よって、肩甲骨を寄せる意識を持つことで、この下部に緊張が生まれ、全体の筋緊張を一定にすることが出来ます。

すると、肩が本来のポジションに戻り、リラックスした走り(理想のランニングフォーム)になるという理屈です。

実はこの肩甲骨を寄せるという意識。

肩こり解消にも繋がります

肩こりの仕組みも同じく僧帽筋上部の過緊張により、血流が滞り、コリが発生すると言われています。

だからこそ、僧帽筋の筋緊張を一定にすることを目的に肩甲骨を寄せる意識を持つことで、弛緩していた僧帽筋下部が引き締まり、僧帽筋上部の緊張が緩和され、血流が改善し、肩こりが解消します。

良く姿勢を正せ、胸を張れ!

など姿勢に関して言われますが、解剖学的な理由はこういうことなのです。

みなさんも意識的に肩甲骨を引いて、僧帽筋の筋緊張をコントロールしてみましょう。

日常生活・ランニングともにパフォーマンスが向上するはずです。

さいごに

現在でも月間走行距離は100km行くか行かないかです泣。

その中でいかに速くなるか?

せっかくなら仮説を立ててそれを検証する。それが僕のトレーニングの楽しみ方のひとつです笑。

質の高い練習を出来るだけ増やし、目下『10km36分切り、ハーフマラソン120分切り』

を目指して走りたいと思います。

上記を達成すればジョグペースやイージーペースもキロ4:15(フルマラソンサブ3ペース)に近くなり、しんどいマラソンではなく楽しいマラソンを実現できると信じています!

<参加したマラソン大会>

10月27日 和歌浦ベイマラソンwithジャズ(ジャズマラソン) ハーフの部(和歌山県) ※日本陸連公認コース

11月10日 六甲シティマラソン大会10km(兵庫県) ※日本陸連公認コース

12月8日 奈良マラソン(奈良県)10km

コメント