みなさんどうも、こんにちは!

僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

みなさんはどうでしょうか?

多くのランナーが悩んでいるであろう痛みや怪我。

毎日どこか痛む。痛みを抱えながら走る。そんなランナーも多いと思います。

今日はそんな、ランナーには切っても切り離せない怪我や痛みについて、面白い角度から捉え直そう!というコンセプトでちゃんとした根拠を示しつつ、お話していきたいと思います。

これを最後まで見れば、もしかすると痛みとの付き合い方や怪我の予防の考え方が変わるかもしれません。

目次

ランニングでの足の痛みは雑音ではない!

まず、前提として、

という認識のもとで話を進めます。

よくいろいろな選手やコーチが言う言葉。

それが身体の声を聞けというもの。

体と対話できる選手ほど、マラソンは強くなれる

これは最強のランナーと謳われた瀬古利彦さんの言葉。実際に大迫傑選手も自身の著作の中で瀬古さんと同じような指摘をしています。

痛みは取り除く厄介ものではなく、自分自身の声であり、その声が訴えているものに耳を塞ぐのではなく、耳を傾けるべきである。

実際に精神医学の分野、認知行動療法の中に取り入れられた瞑想方法のひとつで、ボディスキャンという身体の声を聞く方法もあります。このボディスキャンでは痛みの軽減などの効果も観察されています。

こちらで説明している大迫選手の走りながら痛みを消す方法もこの認知行動療法的な発想から説明できるかもしれません。

ランニングでの痛みの和らげ方、怪我予防の方法とは?

このような問いかけには、走り方の改善やケア方法などが語られます。

でも、もしかすると環境に働きかけることが効果的な場合もあります。

いったいどういうことなのか?

アイルランドのスポーツ科学者でパフォーマンスコーチのジョン・カイリーはこう指摘しています。

最適なリカバリーのためには、ストレスを管理する必要がある

ランニングでの痛みや怪我予防には心理的ストレス管理が重要!

UEFAチャンピオンズリーグなどに出場するサッカーのトップクラブ所属選手を対象にしてスポーツ傷害の研究を続けているスポーツ医師ジャンエクストランドの研究グループが明らかにした事実。

それは怪我の予防に最も重要な要因は筋力トレーニングなどエクササイズではなく、なんと心理的なストレスを改善することでした。

つまり、チームドクターたちは怪我の原因として最も重要視したのは、精神的なストレスだったのです。だからこそ一般的に言われる

ということが明らかになりました。

怪我の予防には精神的なストレス管理が重要である。

これを聞くと眉唾ものだと思う人がいると思います。

しかし、それを裏付けるような面白い研究があります。

それが2015年にアメリカの大学フットボール。学生リーグ上位校の選手たちを対象にした研究。

ここで明らかになったこと。それは

という統計データです。

つまり、心理的ストレスは怪我の確率を高めることが示唆されたのです。この論文を書いたBryan Mann(Journal of Strength and Conditioning Research)らは 学業のストレスが、

試合での高い身体的ストレスよりも強く選手に影響している可能性がある

と考察しています。

もちろんこれは社会人での仕事や家庭に置き換えることも可能です。

ウィスコンシン大学マディソン校スポーツ心理学研究室の研究者のウィリアム・モーガンは1987年、競泳選手の気分を10年にわたって追跡調査した結果でも、

トレーニング量が増えれば増えるほど、気分障害のリスクが上がり、トレーニング量を減らせば、気分障害のリスクも下がる

ことが明らかになりました。

至極、当たり前の事実ですが、だからこそこの研究で言えるのは、トレーニング量を増やす場合にはそれ相応の心理的ケアも重要であるということです。

また選手の気分とリカバリーの状態に、ほとんど足並みを揃えるかのような相関関係があることも示されました。

これは、つまりリカバリーが良くないときは、心の状態も良くなく、リカバリーが良好なときは、心の状態も良好であるということです。

この事実からも心理的なストレスを管理出来ることが、良いトレーニングや良いリカバリーに繋がり、結果、好成績を収められるということです。

痛みを和らげよう、怪我を予防しようと思うと、トレーニング量だけでなくこの心理的ストレスをどうにかする。これが鍵となるのです。

だからこそ、オーストラリア、クイーンズランド工科大学のスポーツ科学者ジョナサン・ピークは

選手の心理的ストレスにアプローチすることは、怪我の予防や改善などのリカバリー研究における刺激的なフロンティアになる可能性がある

とまで言っています。

ちなみにこの心理的ストレスとは、インターバルでの心理的なしんどさや練習のつらさはもちろんですが、監督・コーチとの関係、先輩や後輩との関係、恋人・家族・友人との人間関係のようなストレス全般も指します。

【駅伝】青山学院大学の強さの秘密こそ、ストレス管理!?

だからこそ青山学院大学の強さの秘密。

原晋監督が掲げる「風通しの良い環境」というものが、選手の心理的なストレスを軽減させ、青学の強さに繋がっているかもしれません。

かと言って、人生では、ストレスが避けられない局面に多く出合います。スウェーデン体育医療大学のスポーツ心理学者ヨーラン・キャンタは、

こんなときにストレス要因を取り除こうとするのは無意味だ

と言います。

【ストレス管理】痛みを消す、怪我を予防する方法=認知行動療法

解決策は、ストレスとの関わりを変えることです。

実は冒頭でお話した精神医学で使われる認知行動療法という手法がまさにそれ。ストレスとの付き合い方を適性化する手法です。

認知行動療法は基本的に指導役が必要ですが、ひとりで出来る有名なものとしては、「タイガータスク」と呼ばれる手法があります。

とても簡単なので紹介します。

まず、リラックスして目を閉じ

②虎のイメージを変化させようとせず、ただ観察する

たったこれだけです。

ポイントはそのままの虎を見続けるです。

簡単そうに見えますがこれが難しい。やってみればわかりますが、すぐに違うことに気が散ってしまったり、虎が動きだしたり、鳴きだしたり、勝手にコントロールしようとしてしまいます。しかし、コントロールしないでそのままの虎を観察する。

客観的に物事を観察する技術。もしこの技術を身に付けられれば、日常生活で起こるネガティブな思考に振り回されず、感情の波をコントロール出来るようになる。感情から一歩引いて観察する技術がタイガータスクの目指すところです。

観察を続けていれば、どんなネガティブな感情も思考も勝手に消えていく。

さて、みなさんはこう思いませんか?こんなことで本当に何か変わるのか?

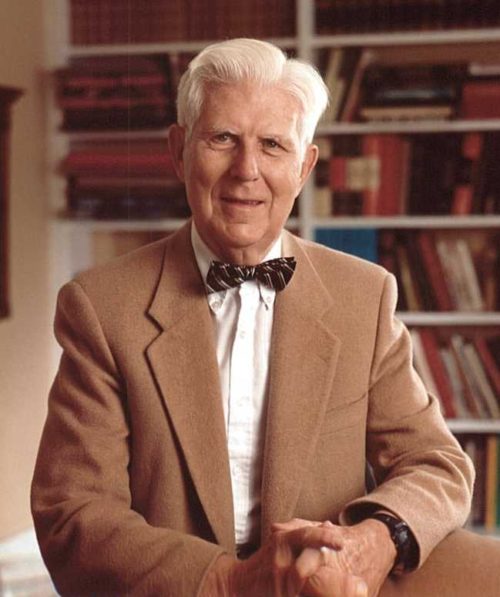

しかし、この認知行動療法、これを開発したペンシルバニア大学精神医学部名誉教授のアーロン・T・ベック博士は数百本もの論文を書き、「アメリカのノーベル賞」とも言われるラスカー賞を受賞しているくらい信頼性の高い技術なのです。

【ウィズコロナ】ランニングを習慣化して防ぐ新型コロナウイルス

この認知行動療法を利用したタイガータスク。

相手がいる人間関係や自分のおかれた環境は簡単には変えられません。だったら自分が変わる。言い換えれば、自分の持っているストレス耐性を極限まで引き上げるとも言えます。

これがストレスを管理する方法のひとつとなりえるのです。

先ほど話に出たオーストラリア、クイーンズランド工科大学のジョナサン・ピーク博士が指摘する

怪我の予防や改善などのリカバリー研究における刺激的なフロンティア

人間関係や環境を変える以外で自分が出来るストレスの管理方法。

そんな彼がおすすめする痛みの和らげ方、怪我の予防の最新テクノロジーを紹介して終わりにしたいと思います。

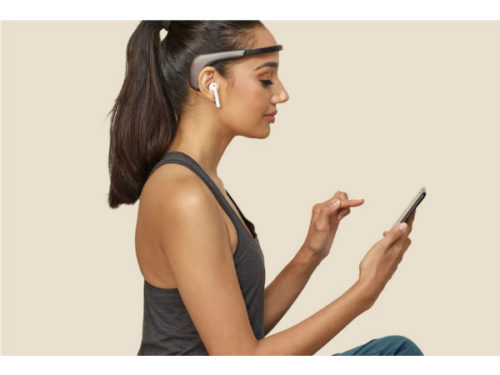

それが、これ。ミューズという名のヘッドバンドです。

ほとんどの方がこう思うと思います。

胡散臭すぎる!!!

しかし、このミューズ。NASAやIBMをはじめ、ハーバード大学、エール大学、マサチューセッツ工科大学など名だたる大学での実験や研究で被験者の状態を可視化する目的で実際に使われている技術を転用しており、実際に論文も発表されている、疑似科学とは一線を画した興味深いデバイスです。

だからこそ、先ほどのクイーンズランド工科大学のジョナサン・ピーク博士も

このヘッドバンドは素晴らしい

と絶賛しているのです。

それは脳の中の状態を可視化出来る装置です。

なぜ私たちはネガティブになるのか?

それが人間に備わった脳回路、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)の存在です。

このDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)。つまり人間のデフォルトモード、初期設定は常にネガティブなモードに設定されているという発見です。

神経科学で有名なこの仮説。現時点でも議論の余地を残す仮説ですが、なんとアルツハイマー認知症の症状が、このデフォルト・モード・ネットワークの破壊によるものであると主張する論文も出たくらいです。

デフォルトモードネットワークについてはこちらで詳しく説明しています。

→運動で人生を変える方法とは?ランナーズハイはどうして起こるの?

それがネガティブにならないですむ。まさにストレスに対するアプローチに直結します。このデフォルトモードをコントロールする方法。そこそれが瞑想、マインドフルネスと呼ばれるものの正体です。

最強のメンタル強化方法とは?勝負で勝つ瞑想、マインドフルネス入門

詳しくはこちらの動画で詳しく説明していますが、たとえば、一流アスリートがゾーンに入るときの脳波と瞑想中の脳波がとても似ていたりします。

つまりアスリートが瞑想を取り入れることで、意識的にゾーンに入れたり、ストレスをコントロールできる可能性があるのです。

しかし、ペンシルヴァニア大学の心理学者ジョシュア・スマイスはこう手厳しく批判したりもしています。

瞑想ばかりがもてはやされているのは、ちょっと行き過ぎである。7割の人が挫折するのに

だからこそ、このミューズが革新的なのです。

脳波を測定出来るため、バイオフィードバックが可能となるのです。

つまり、ミューズを用いると脳の状態のわずかな変化に気づきやすくなるため、瞑想時に雑念を抑え、心を静めやすくなります。

だからこそクイーンズランド工科大学のジョナサン・ピーク博士はこう言っています。

これは集中力を養うことを目指している装置だ

そう、脳波を測定しながら集中力を鍛えるメンタルトレーニングを最新のテクノロジーで可視化出来る装置。

それがミューズなのです。

実際にアマゾンでも販売されており、その評価は結構えぐいので、一度見てみてください。

【おすすめ!?マラソングッズ】最新のランニングガジェットの最前線

コメント